下载排行

- 最近一个月内用户统计排行(不含本月)

- 半年内用户统计排行(不含本月)

- 一年内用户统计排行(不含本月)

- 两年内用户统计排行(不含本月)

- 三年内用户统计排行(不含本月)

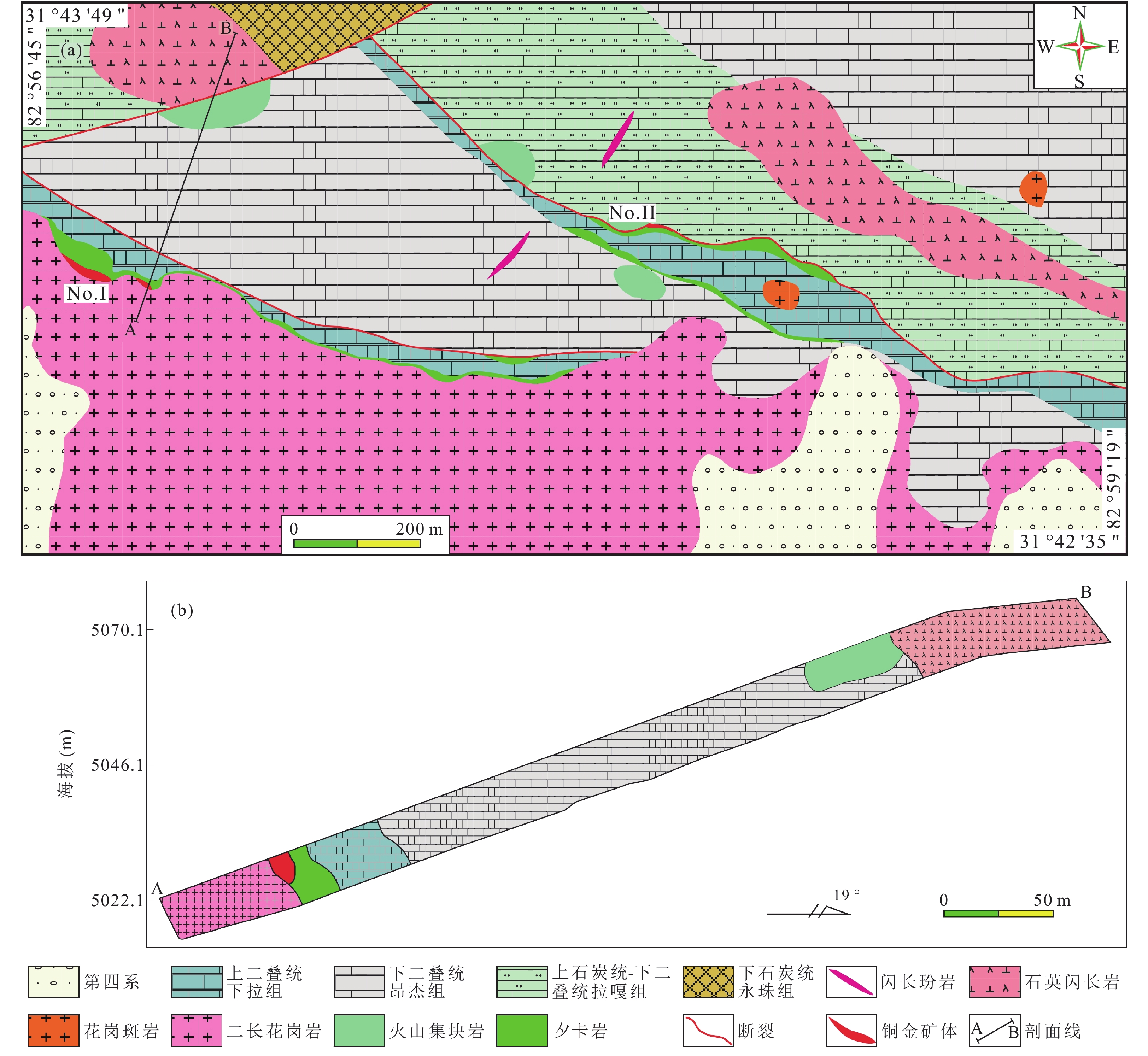

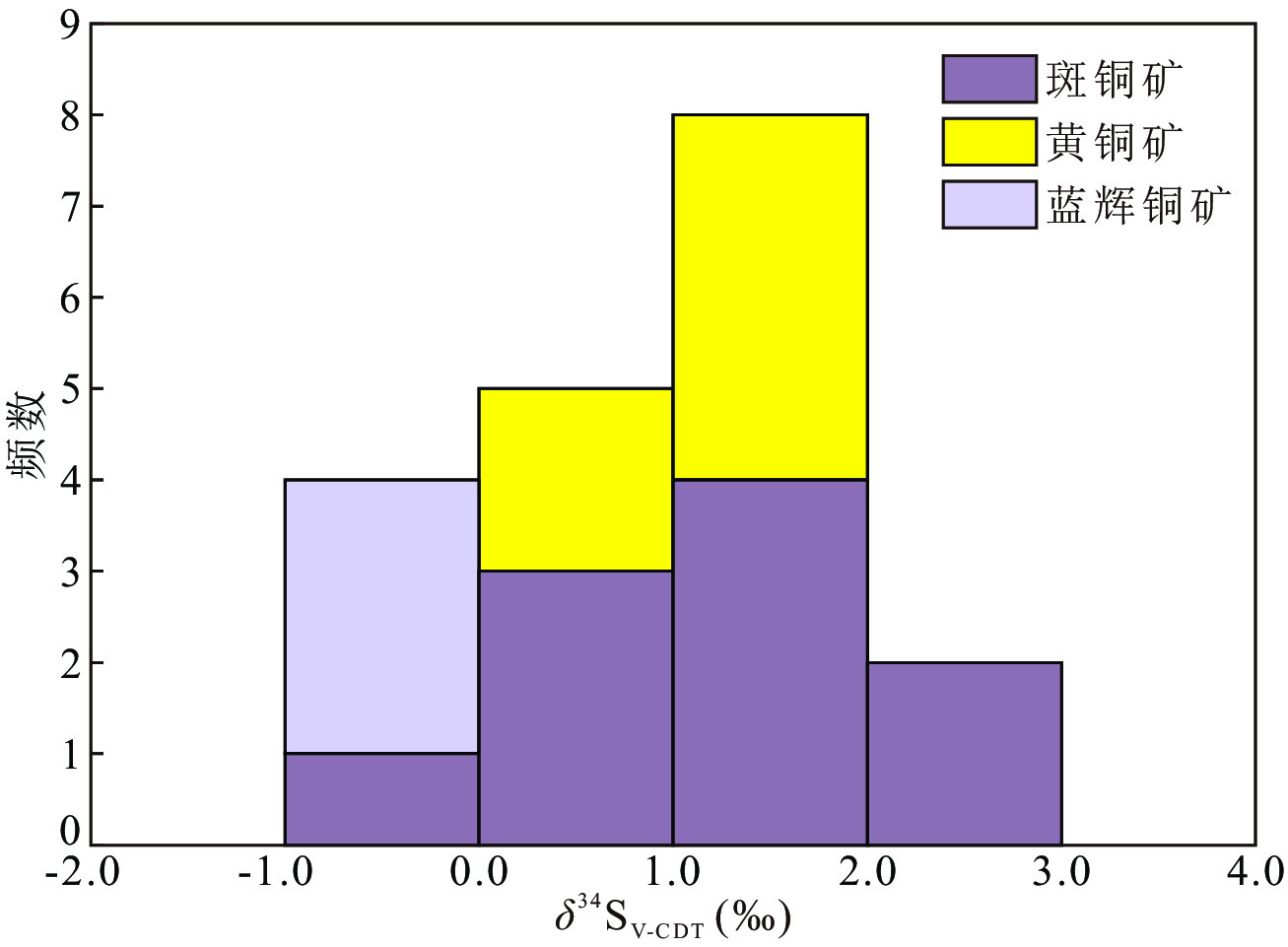

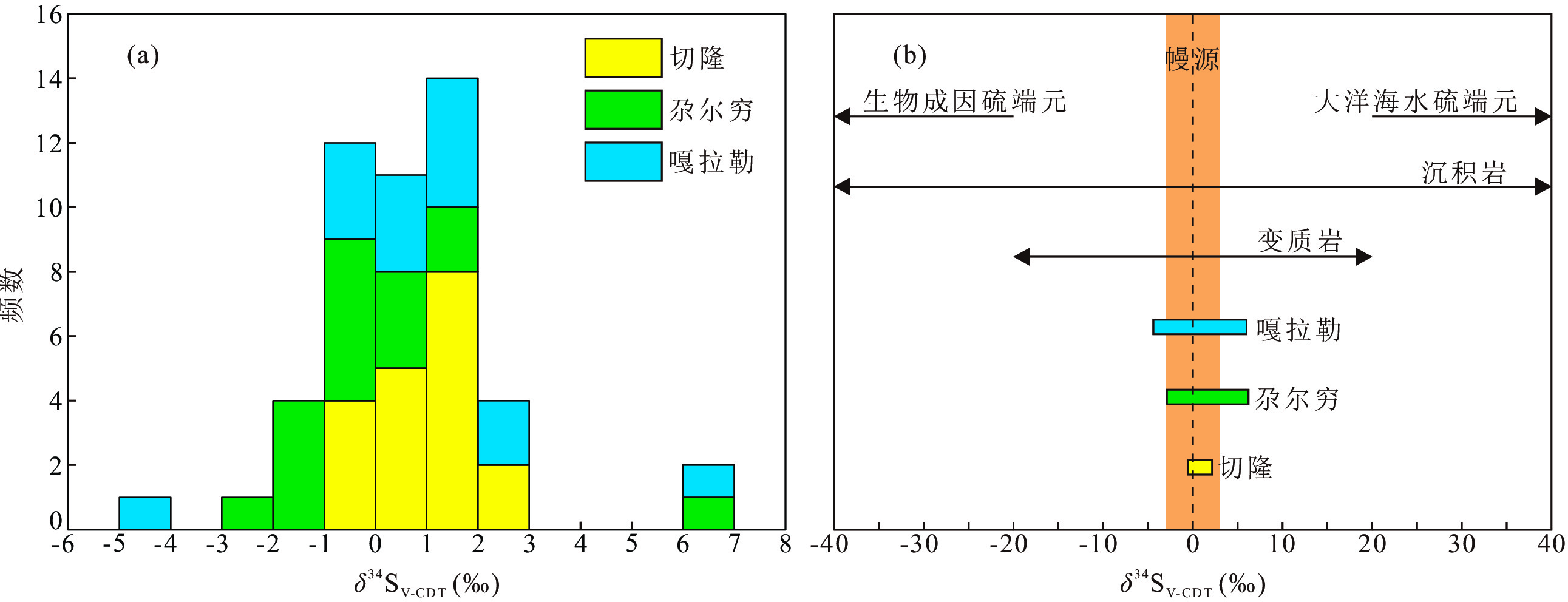

切隆铜金矿点位于班公湖–怒江成矿带西段曲隆地区,矿体主要赋存于晚白垩世二长花岗岩与下拉组大理岩接触带,主要呈脉状、透镜状产出,矿区蚀变以夕卡岩化为主。该矿区稳定同位素研究尚属空白,一定程度上制约了对矿区成矿物质来源及矿床成因的认识。本文对矿石中的斑铜矿、蓝辉铜矿和黄铜矿进行了原位S同位素测试,探讨了切隆铜金矿点的成矿物质来源。结果显示:斑铜矿的δ34SV-CDT值为-0.29‰~2.15‰,均值为1.22‰;蓝辉铜矿的δ34SV-CDT值为-0.52‰~-0.47‰,均值为-0.50‰;黄铜矿的δ34SV-CDT值为0.22‰~1.67‰,均值为1.11‰,指示S同位素组成具有岩浆硫的特征。通过切隆铜金矿点与尕尔穷、嘎拉勒矿床的对比,本文认为切隆铜金矿点与尕尔穷、嘎拉勒矿床具有相似的围岩岩性条件,但其成矿物质源区存在一定的差异。切隆铜金矿点的成矿物质来源于深部岩浆,地层对成矿贡献不大,而尕尔穷、嘎拉勒矿床的成矿物质来源则具有深部岩浆和地层的混源特征。在该区域的后续找矿勘查工作中,要重点关注晚白垩世早期(90 Ma~80 Ma)中–酸性侵入岩发育地区以及侵入岩与地层中碳酸盐岩的接触部位是否存在夕卡岩型矿化。此外,还应重点查明切隆矿区隐伏岩体的侵位情况,以期探获斑岩型矿体。

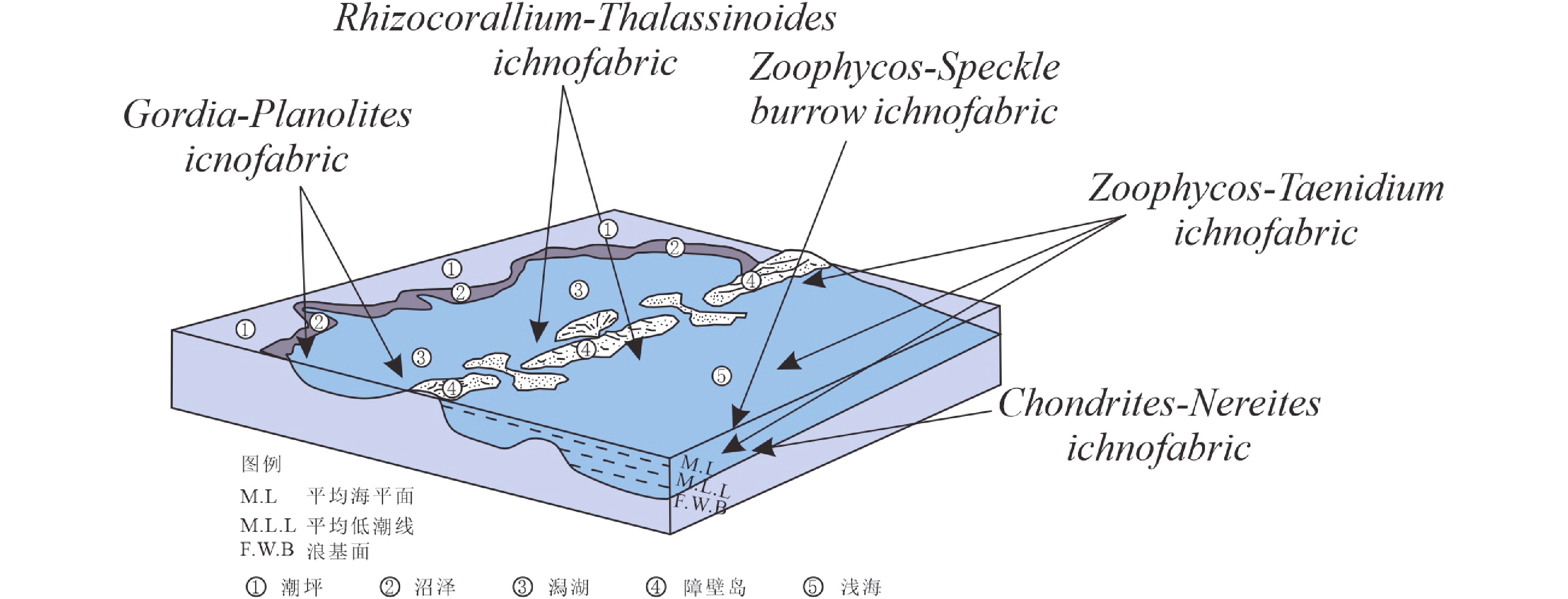

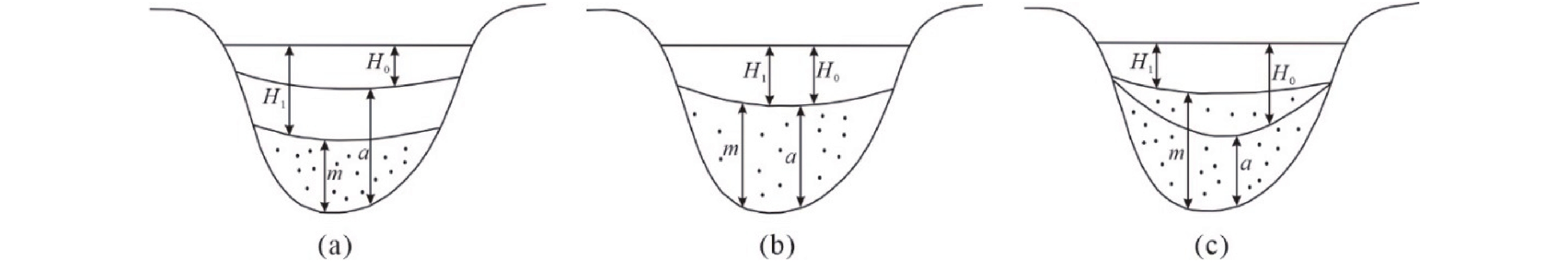

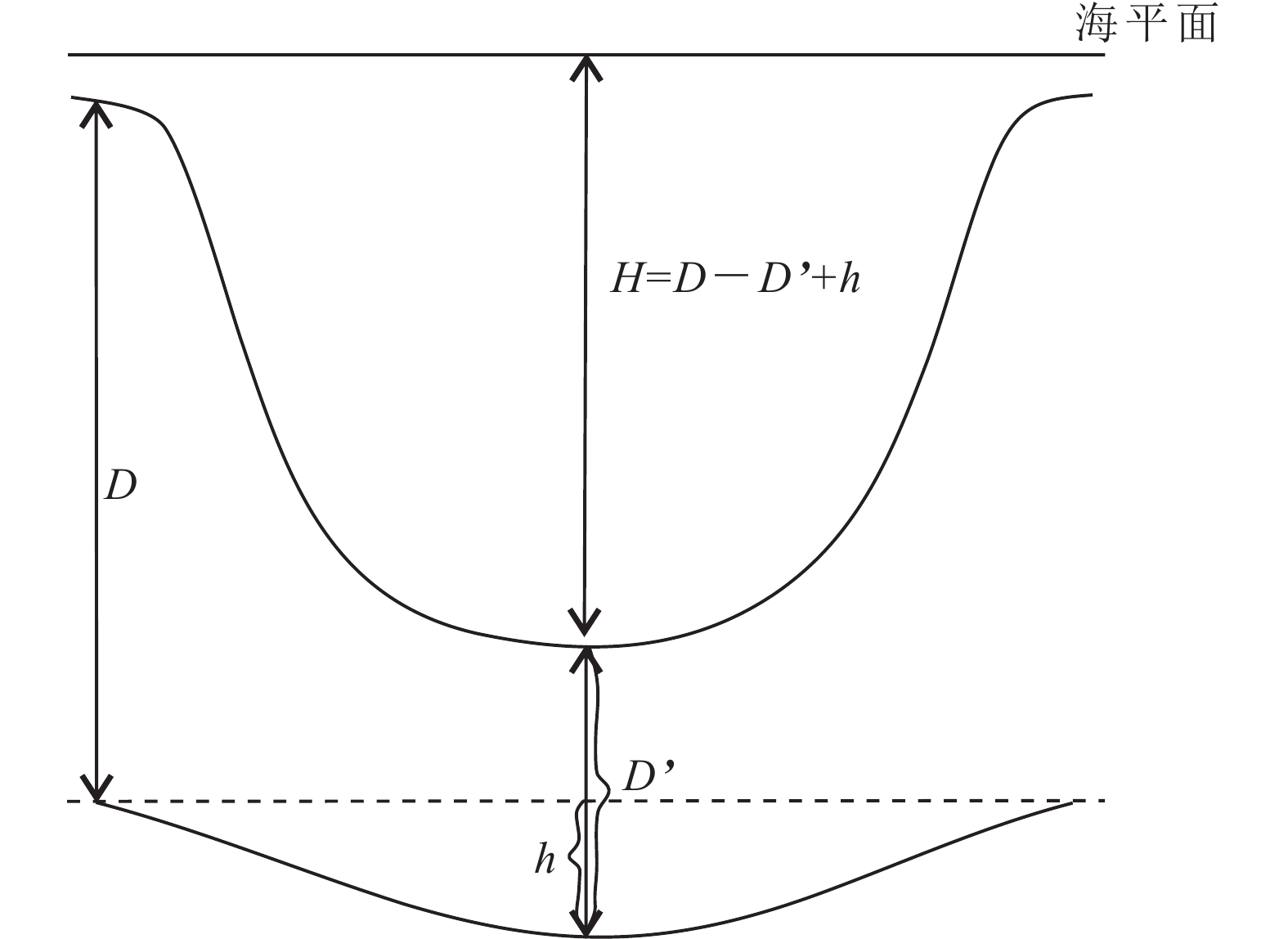

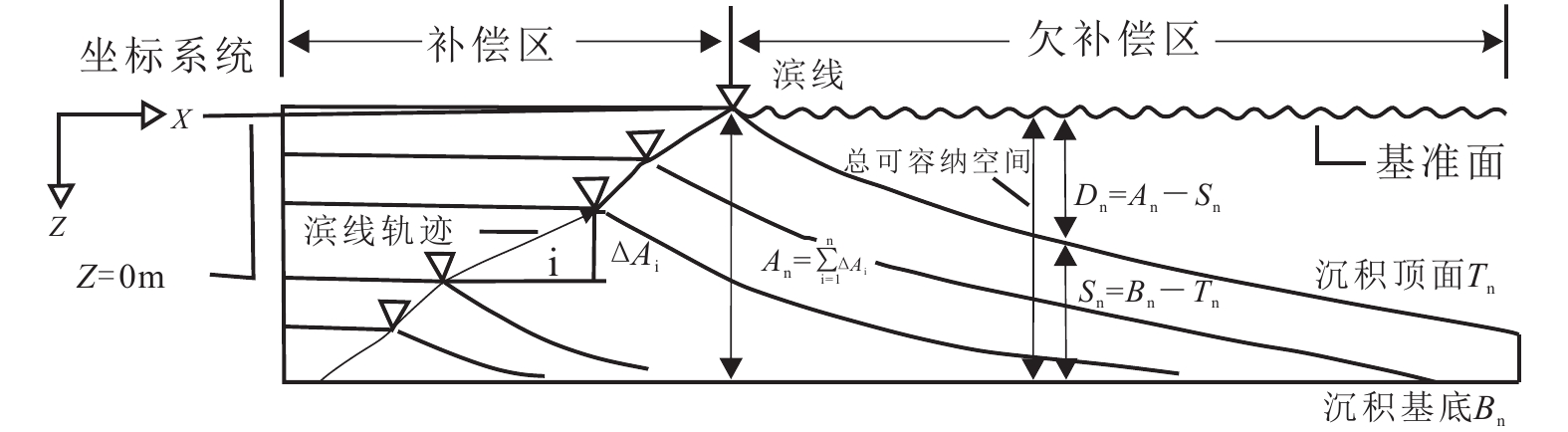

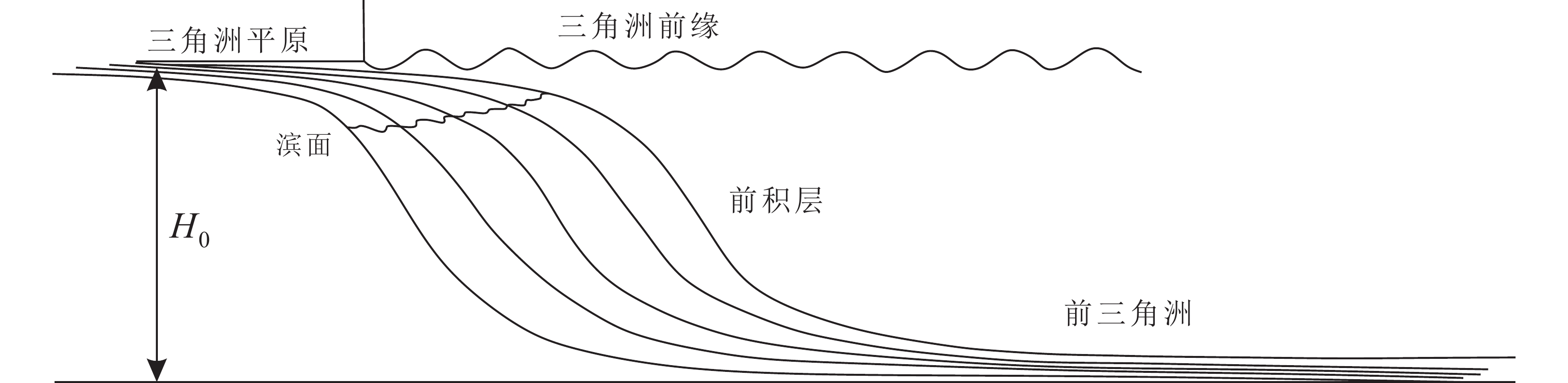

古水深分析对古环境重建、盆地分析、层序地层学研究、古地貌恢复以及生、储、盖层条件的评价都有重要意义。古水深分析通常有古生物法、沉积学法、地球物理法、地球化学法及数字模拟法,各种方法优缺点并存,尽管某些方法在特定地质条件下存在优势,但在恢复同一环境的古水深时,不同方法还是存在其偏差;这些方法多以定性为主,许多方法易受自然条件限制,且对样品可靠性要求高,一定程度上限制了古水深研究。古水深恢复建议综合考虑地质背景、环境演化、研究地质体特征及地质资料情况等多种因素,多方法研究相互约束,以期更客观地再现古水深变化规律。

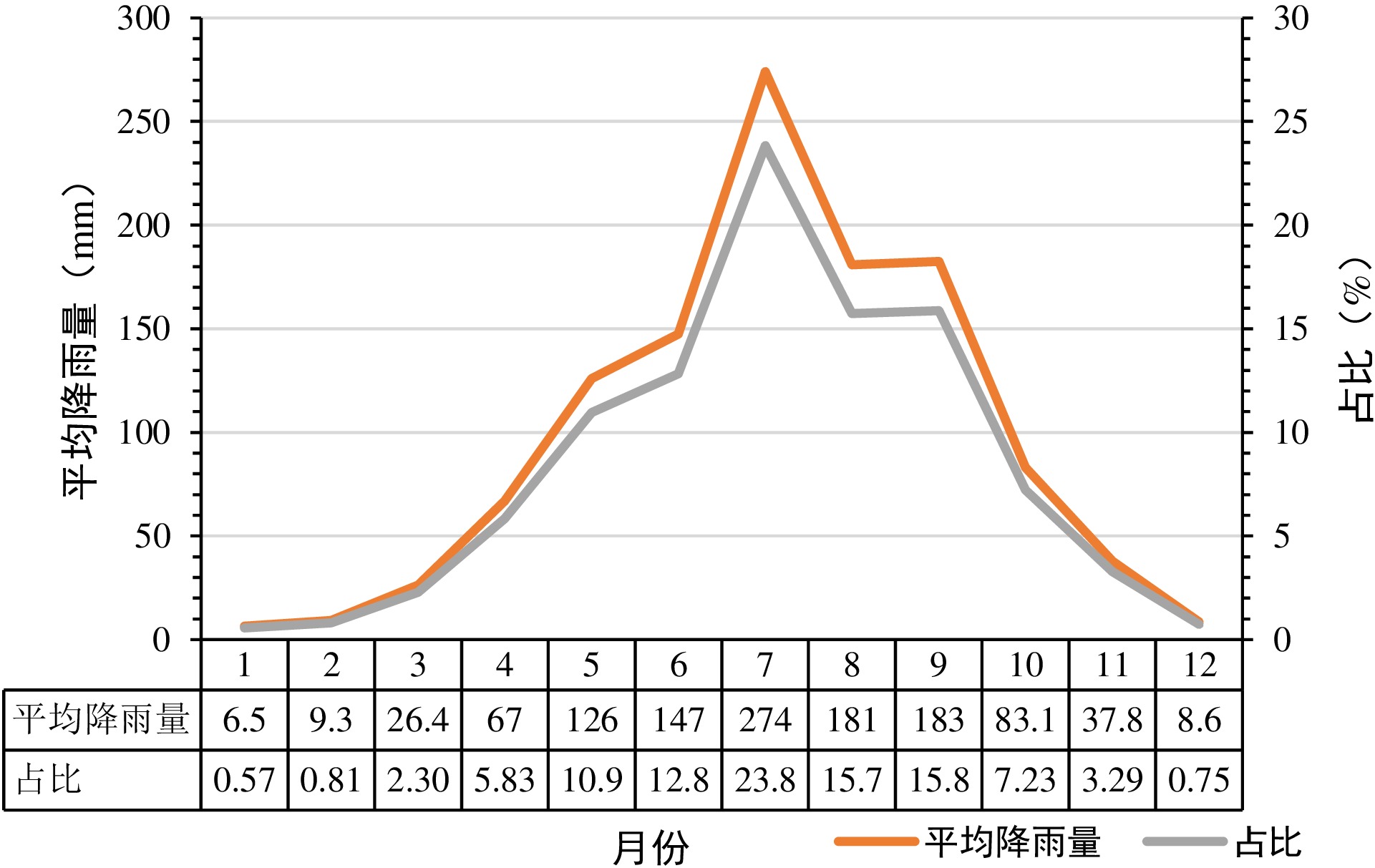

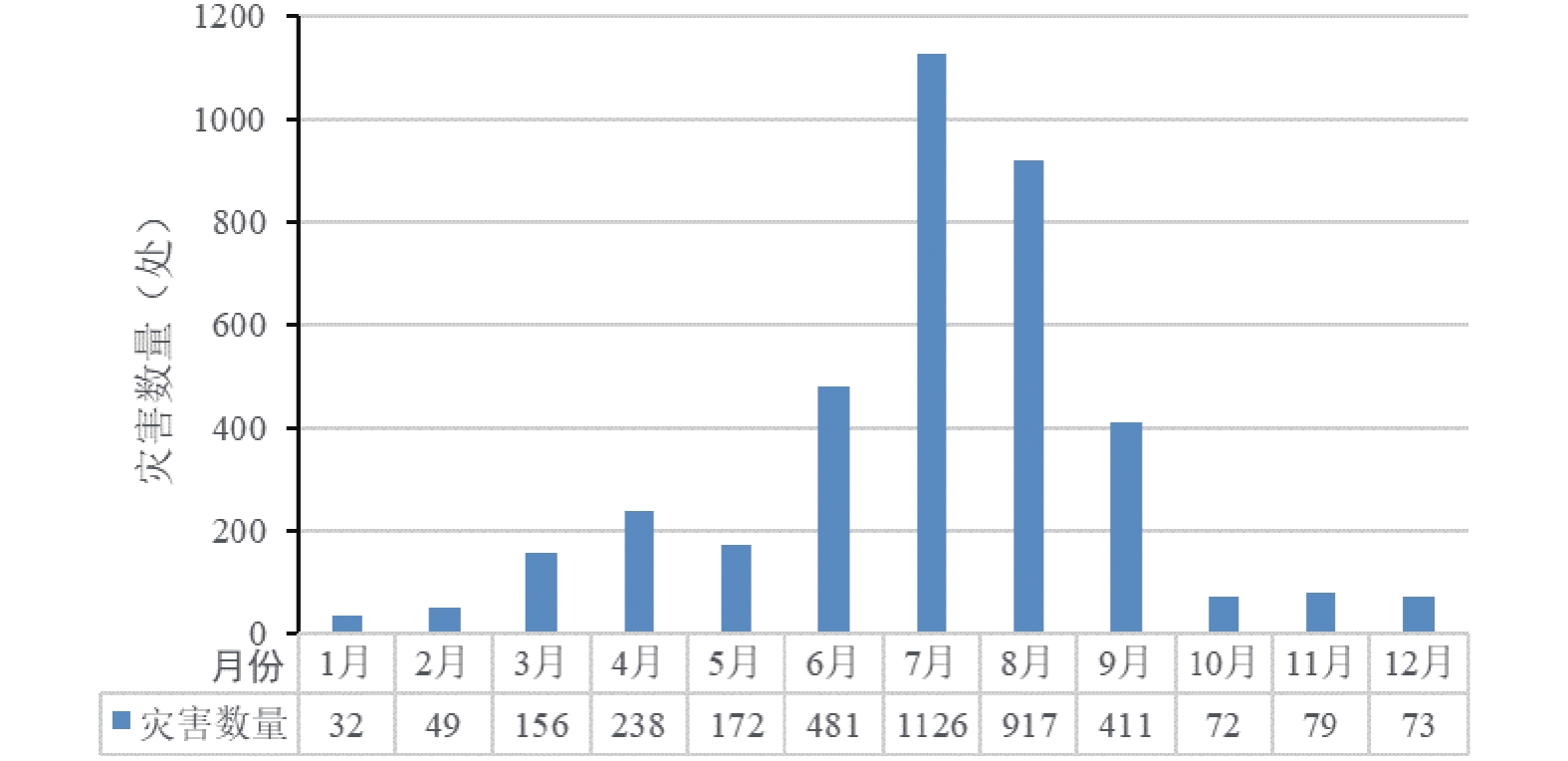

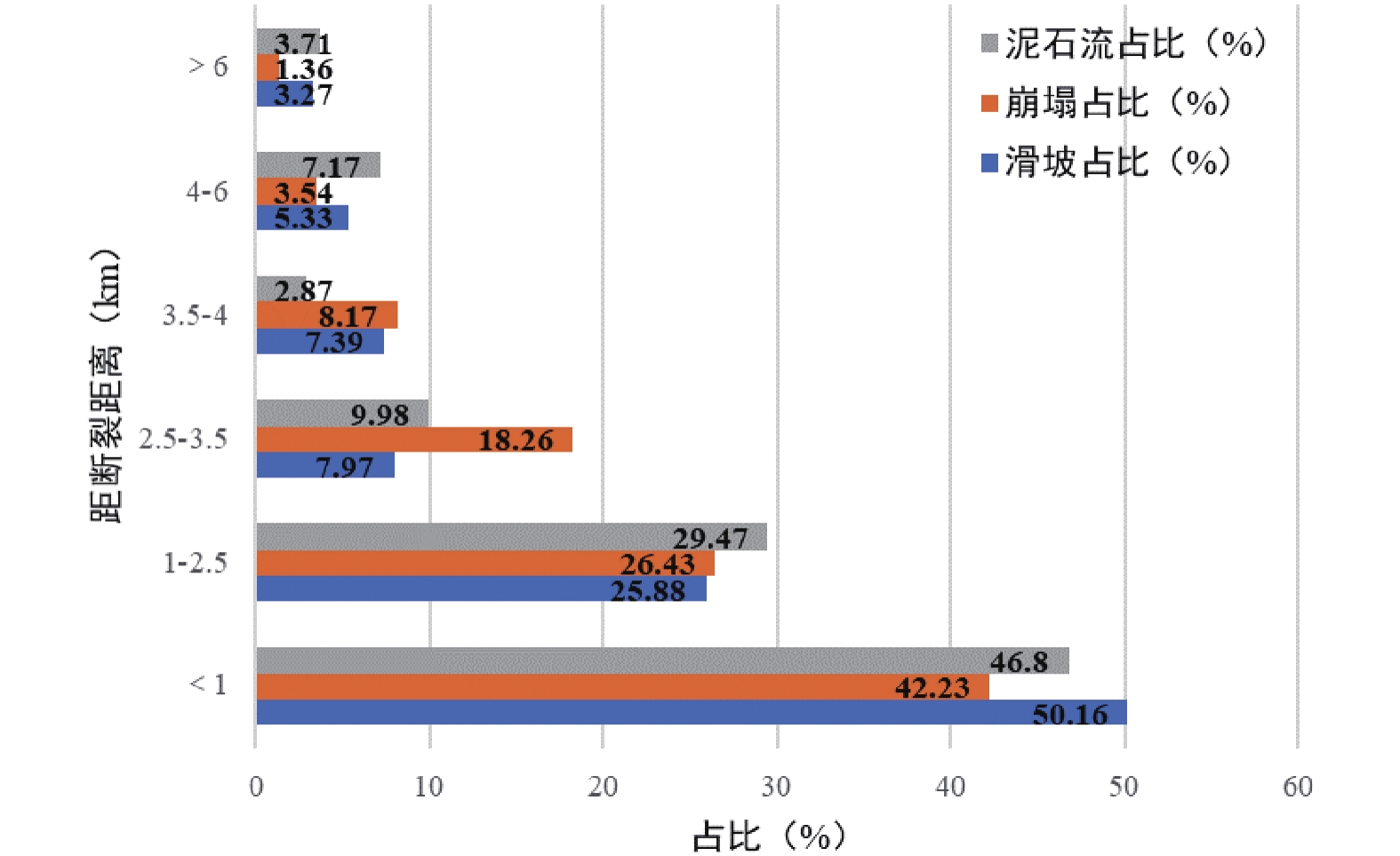

西藏边境地区地质灾害高发,对区内人民生命财产安全和经济建设造成严重威胁。本文搜集西藏21个边境县的地质灾害详细调查数据并进行统计分析,查明该区域共有

凉山州地处横断山系东北缘、川滇构造带南段,受活动构造、地形地貌、河流切割等作用影响,发育有地质灾害总数

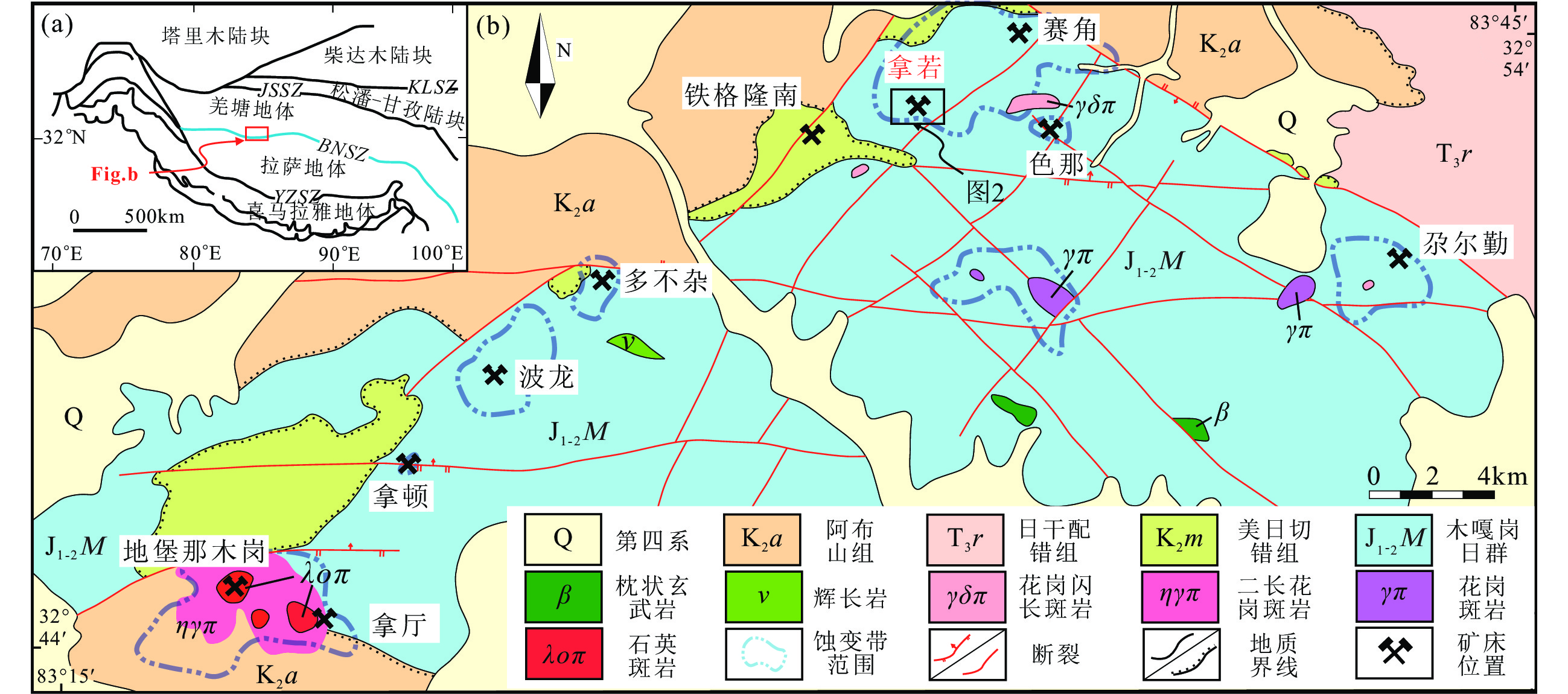

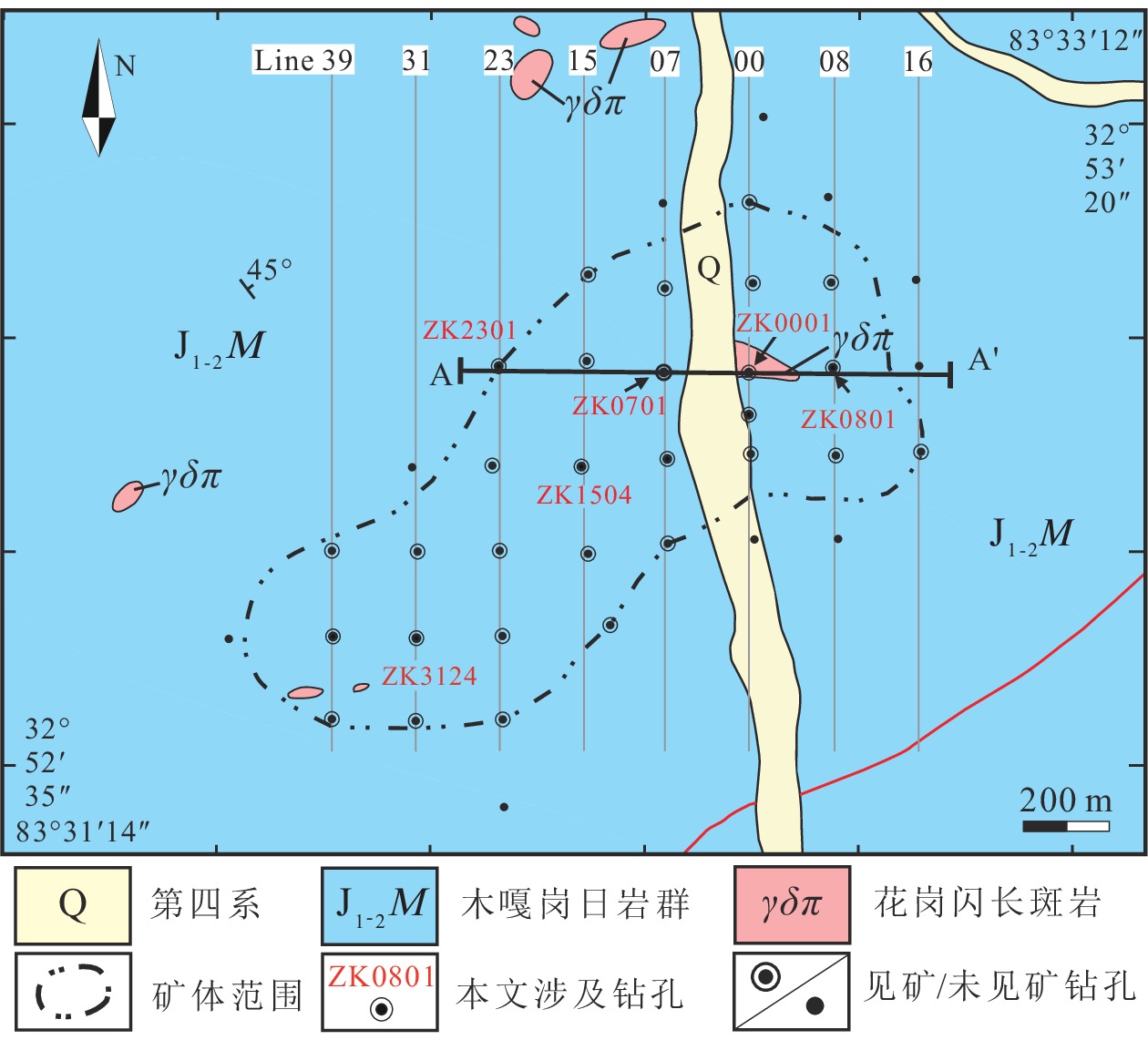

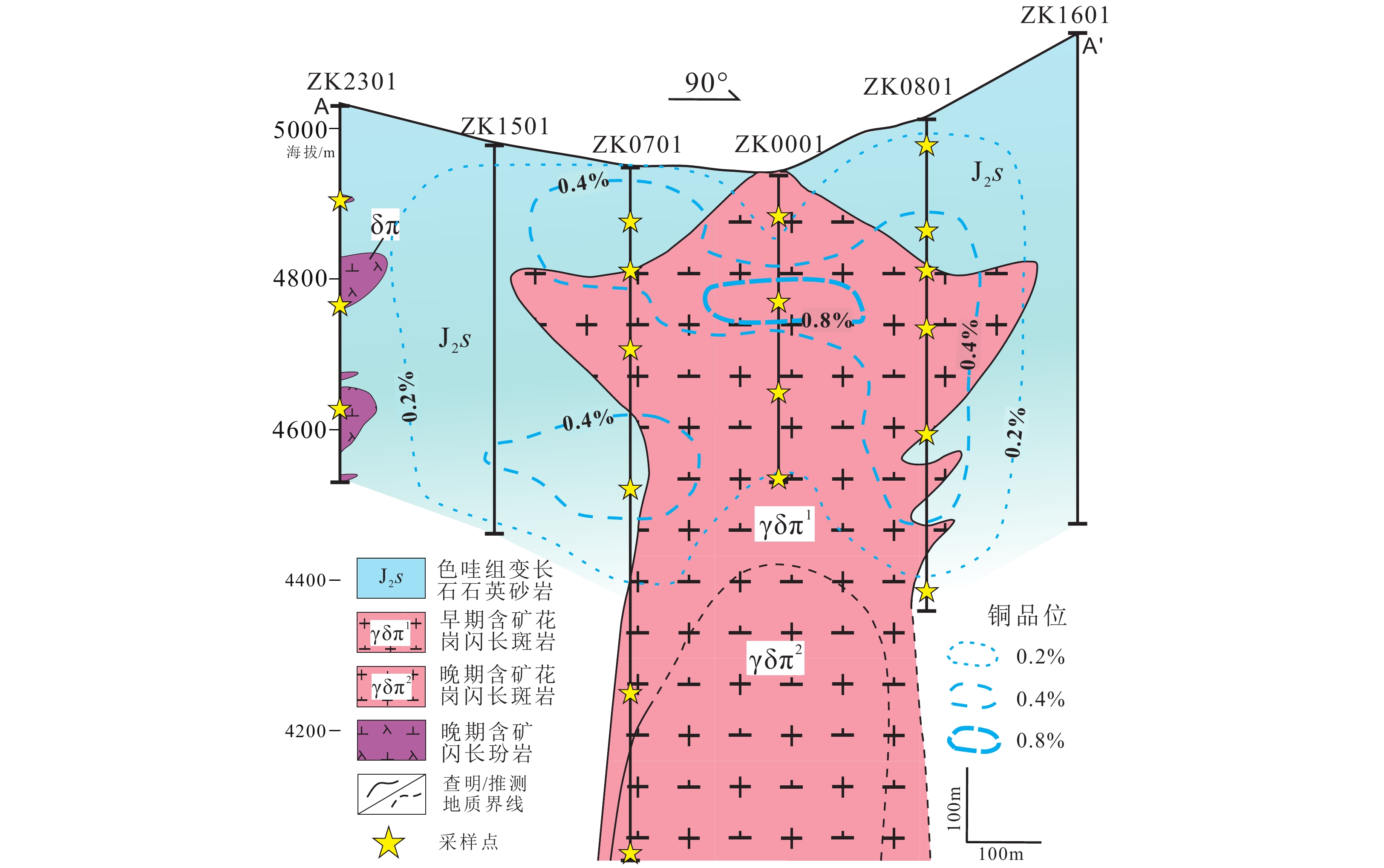

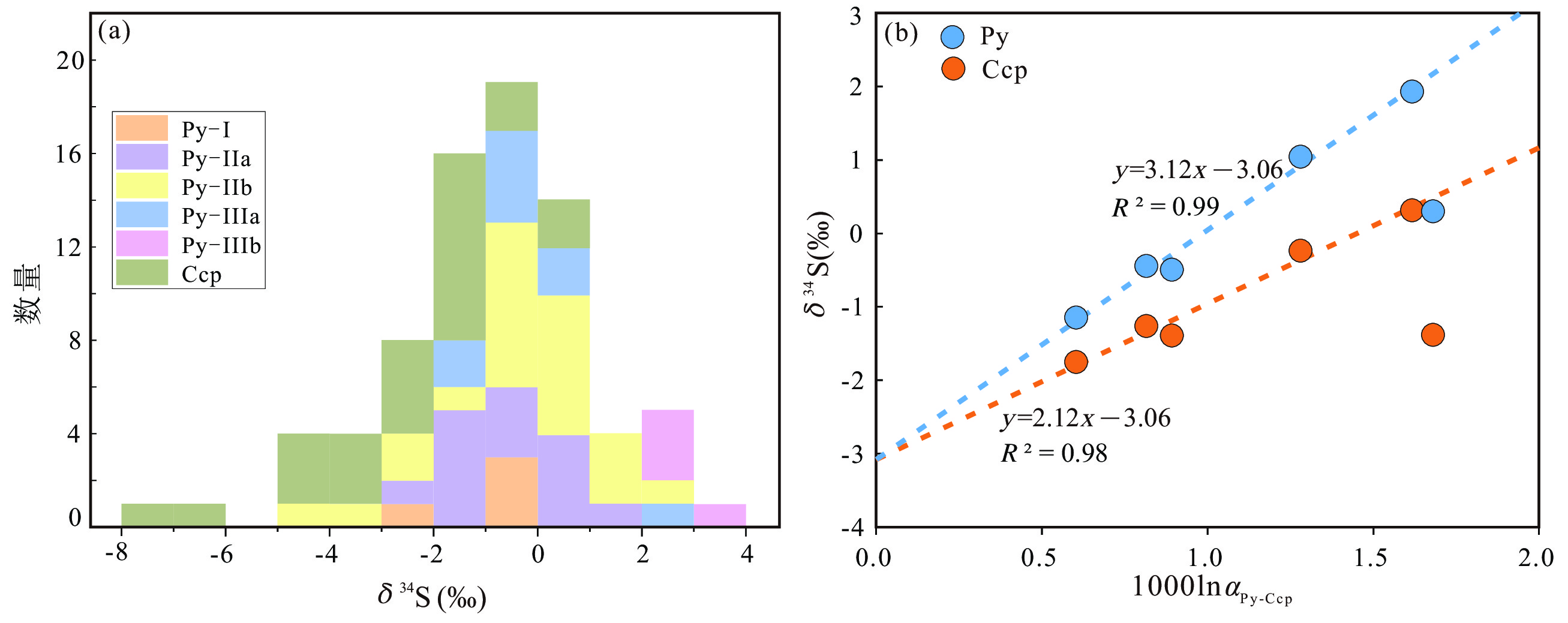

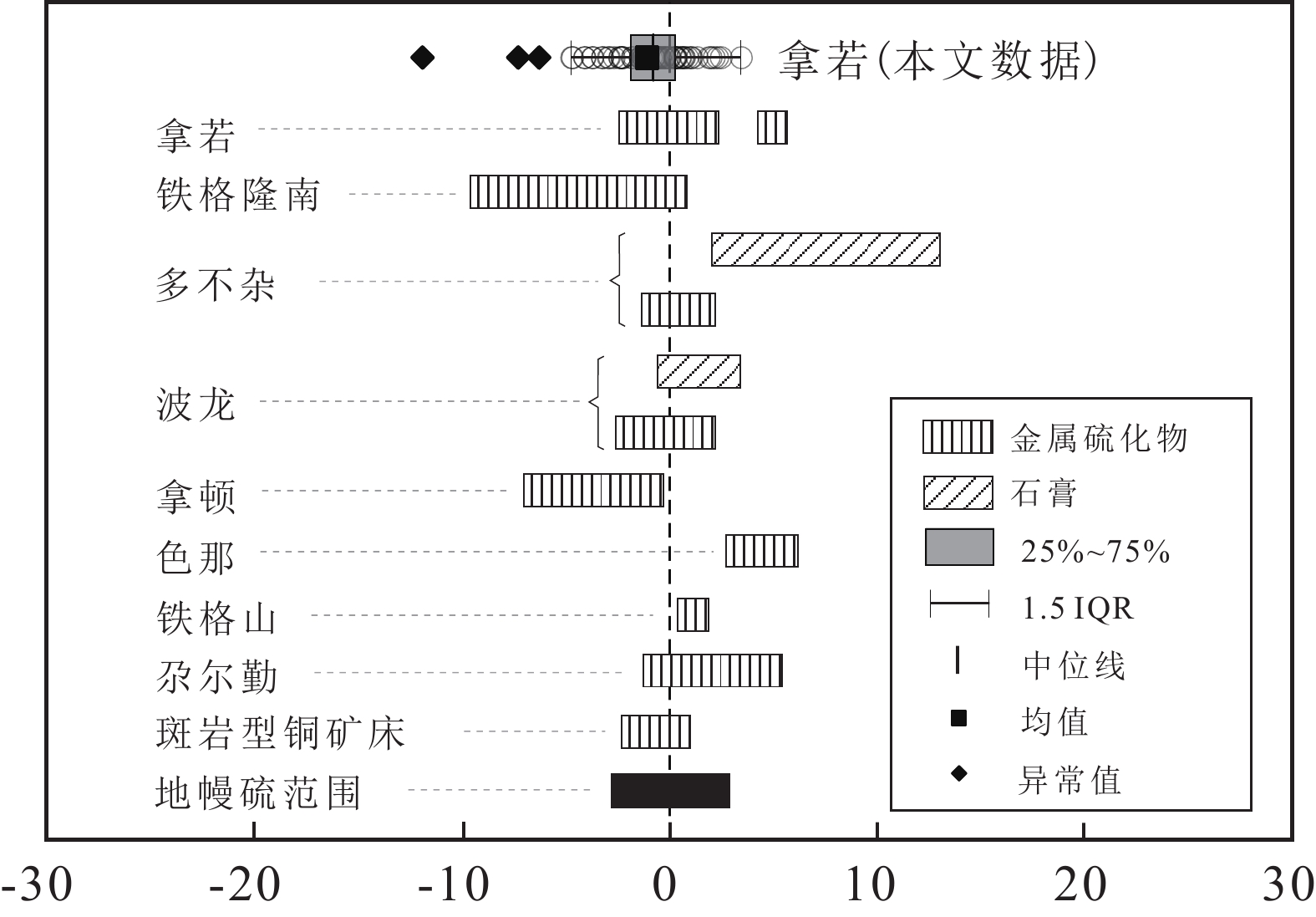

拿若矿床是目前西藏多龙矿集区内第三大斑岩型铜(金)矿床,前人针对成岩成矿地质年代学、成矿地质背景等开展了大量研究,但对于其成矿物质硫的来源等成矿机制尚不明确。本文针对拿若矿床中广泛发育的黄铁矿和黄铜矿,利用镜下鉴定、LA-MC-ICP-MS同位素测试分析等方法,开展了矿相学特征和同位素地球化学研究,以期查明其原位硫同位素特征,揭示其矿床成因并指示找矿勘查。研究结果显示,黄铁矿主要分为三类,从早到晚分别为:Py-Ⅰ→Py-Ⅲ→Py-Ⅱ→Py-Ⅲ,除Py-Ⅰ外,其他均与黄铜矿的形成密切相关。黄铁矿δ34S值介于-4.05‰~3.49‰(均值为-0.2‰,n=53),黄铜矿表现出更小的δ34S值特征,即δ34S=-7.24‰~0.32‰(均值为-2.44‰,n=24),测试结果与矿集区内其他矿床数值相近。计算所得成矿流体总硫值(δ34SΣ)为-3.06‰,表明硫的来源主要与岩浆硫有关。硫同位素黄铁矿–黄铜矿矿物对显示成矿温度介于255℃~590℃之间,成矿中心温度为320℃,证实了中温成矿环境。硫同位素空间分布特征表明,从矿化中心到外围,δ34S值呈逐渐降低的趋势,这与某些碱性斑岩型矿床明显不同。本次研究认为,拿若矿床的成矿主要与中温环境和远端SO2的脱气作用有关,该特征可作为拿若矿床重要的找矿勘查指示标志。本次研究丰富了对于拿若矿床硫的来源和成矿温度等成矿机制的认识,为下一步成矿理论和找矿勘查研究奠定了基础。

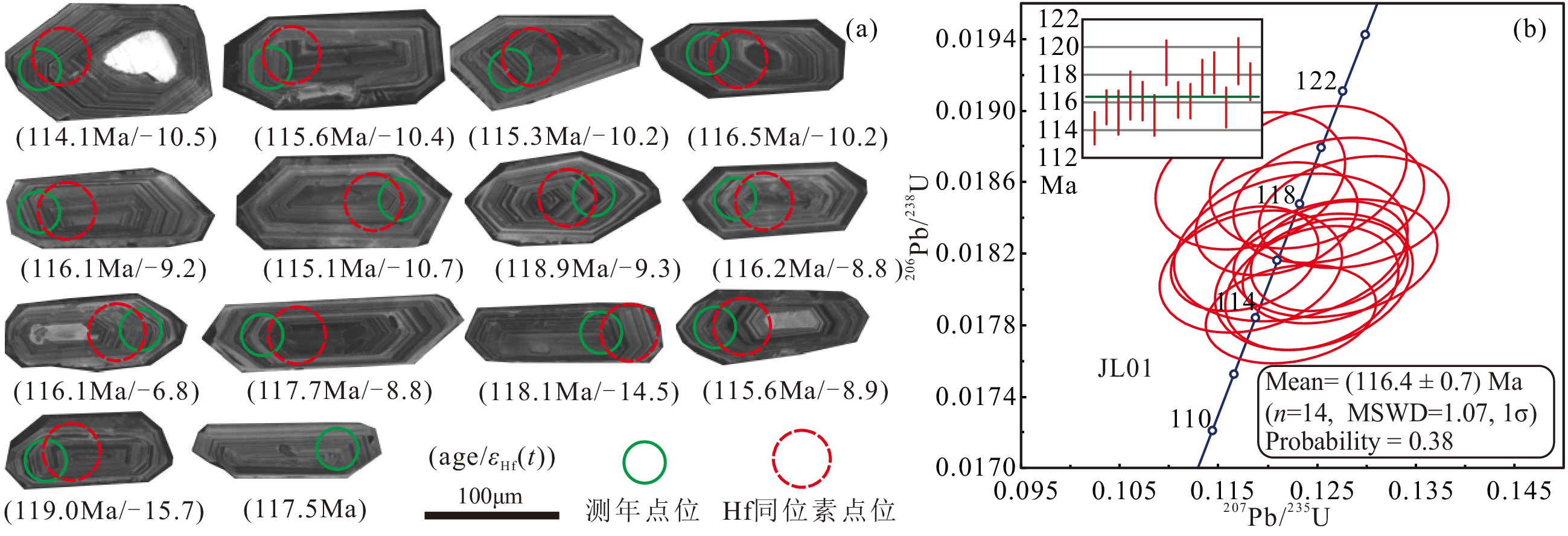

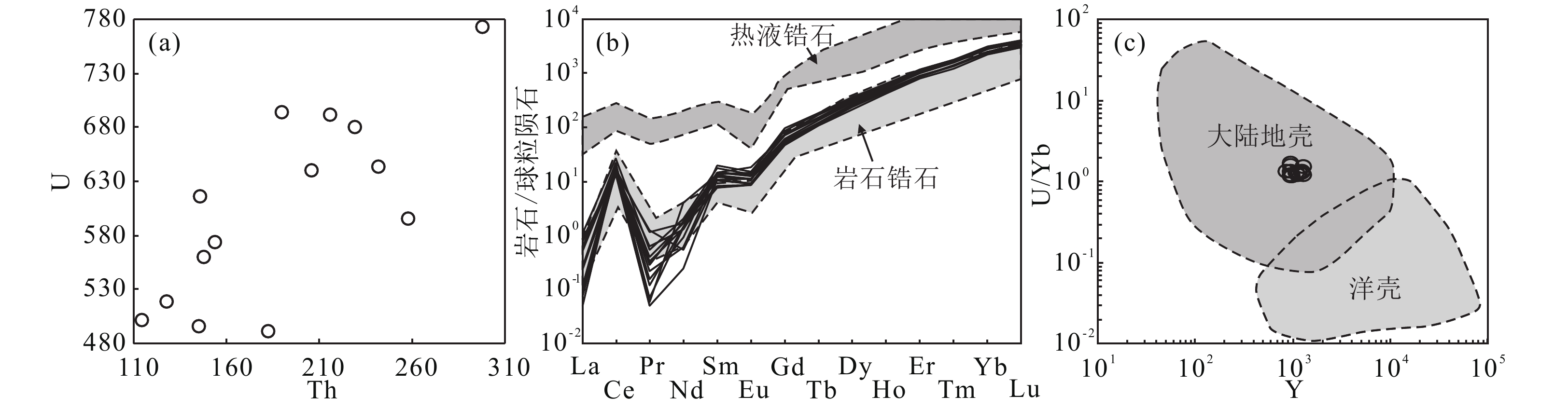

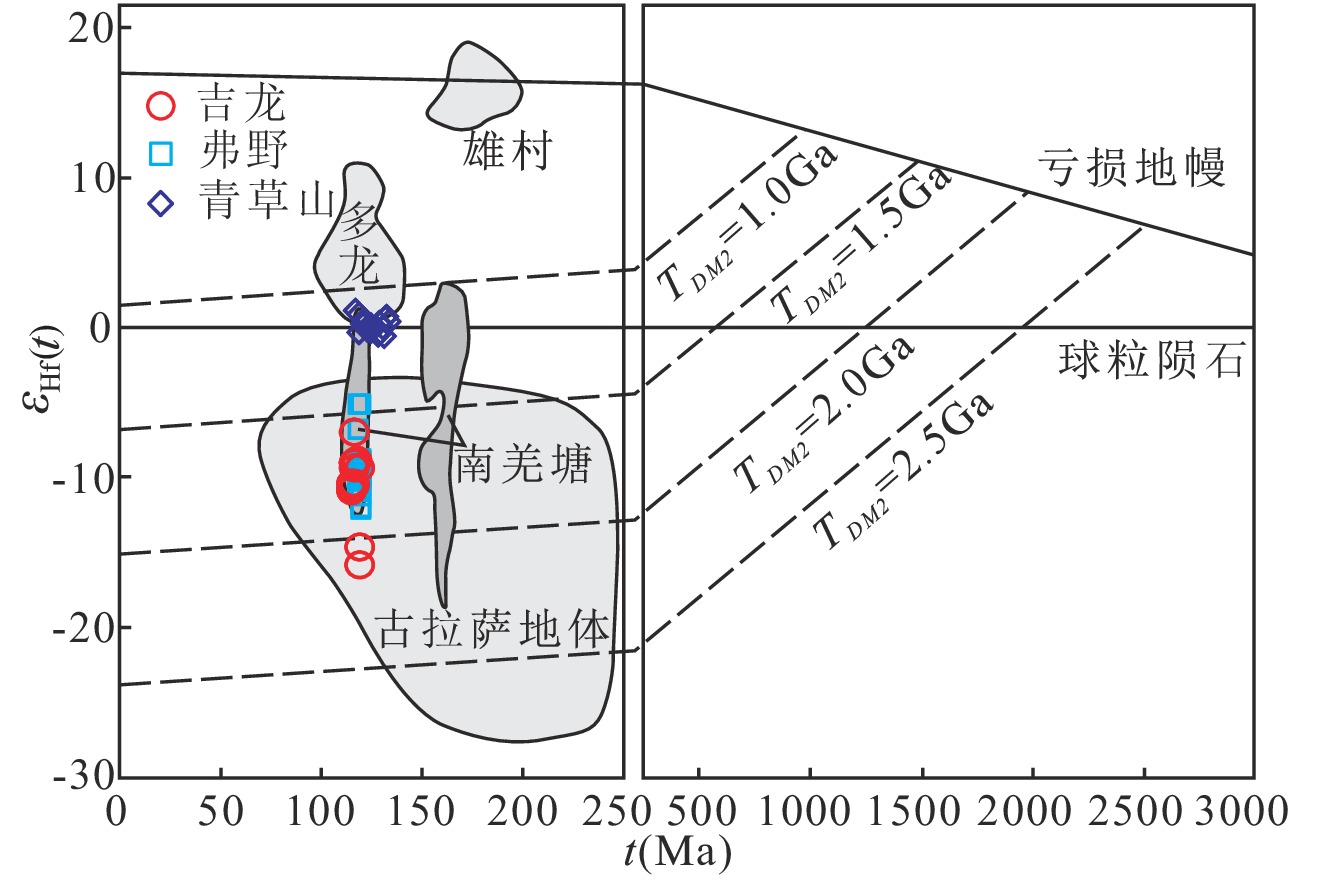

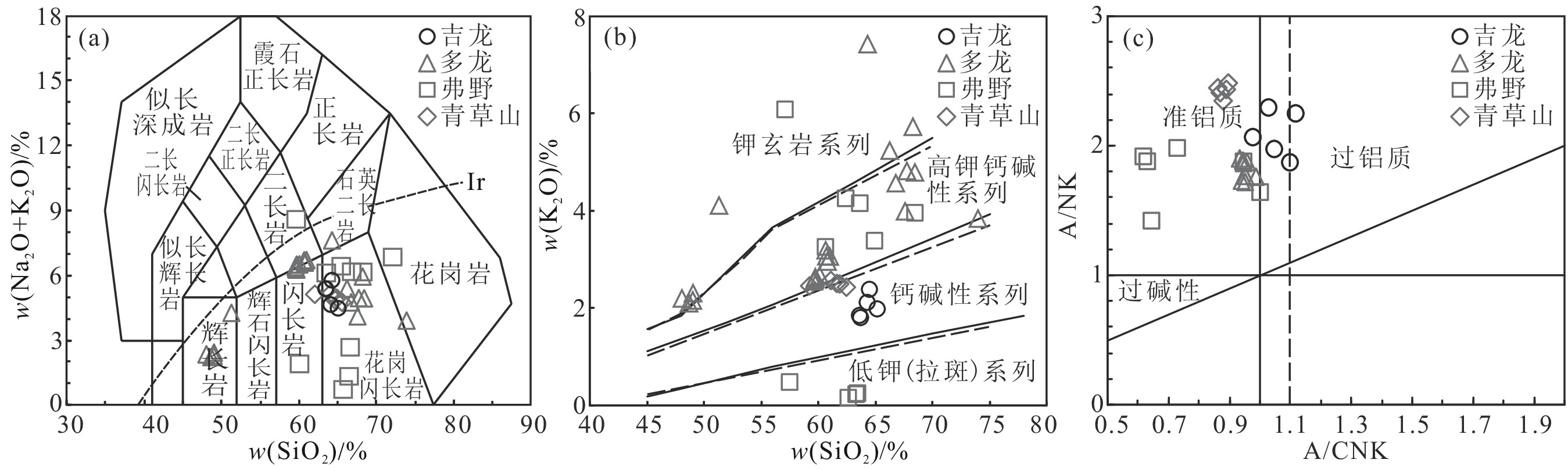

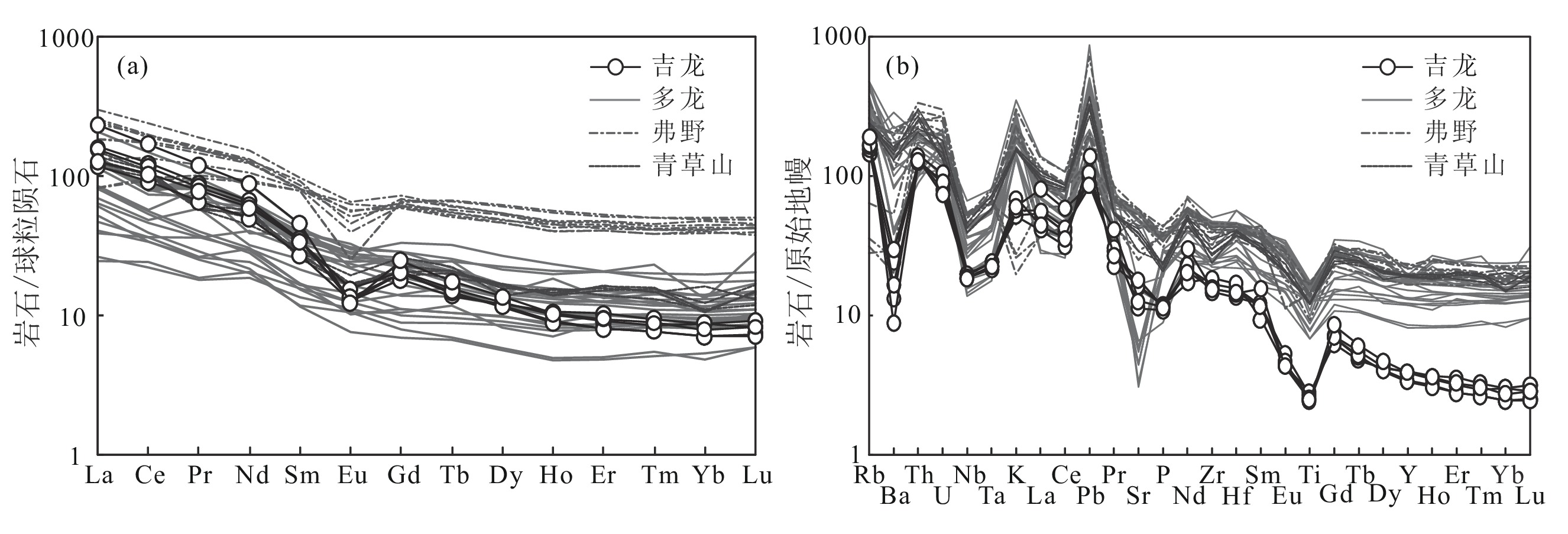

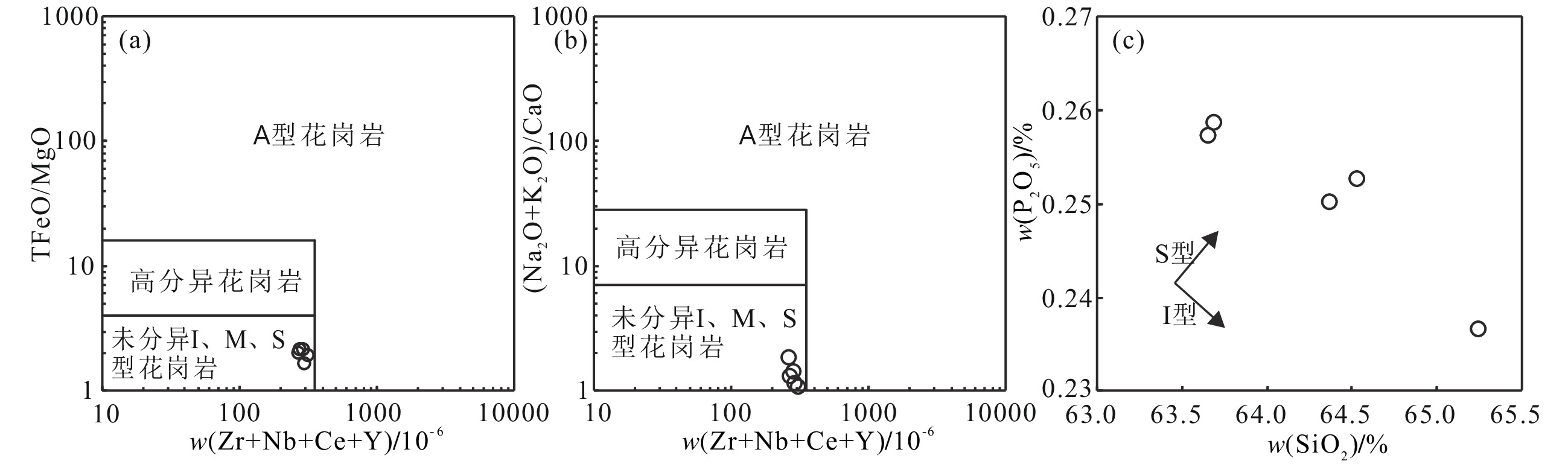

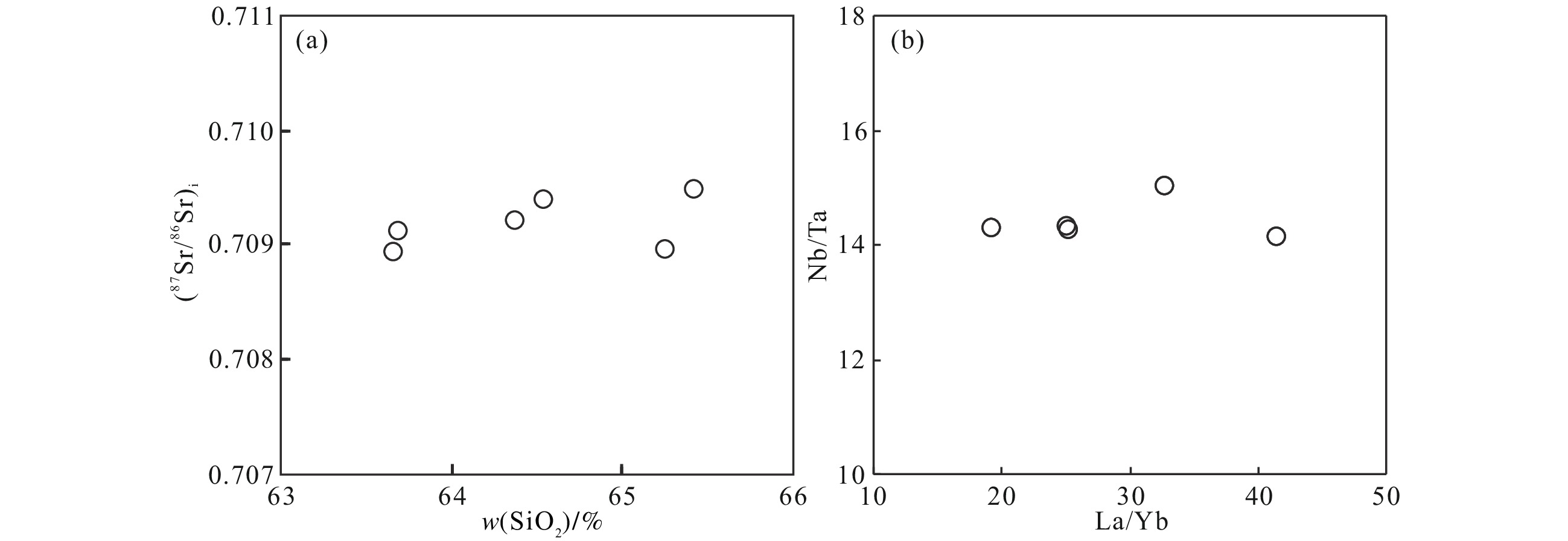

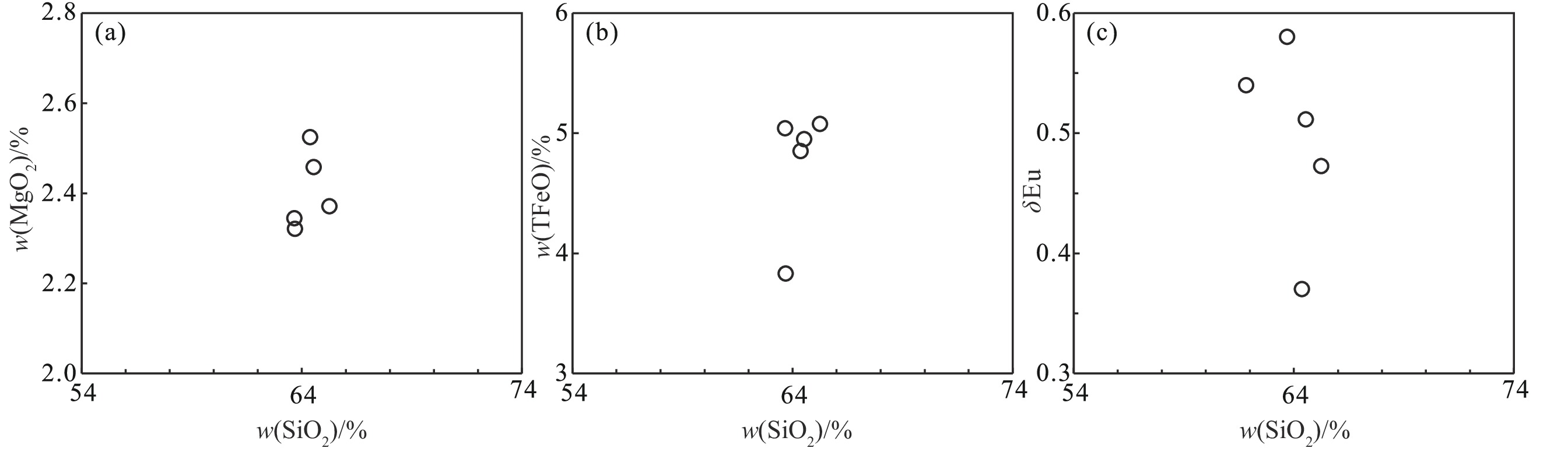

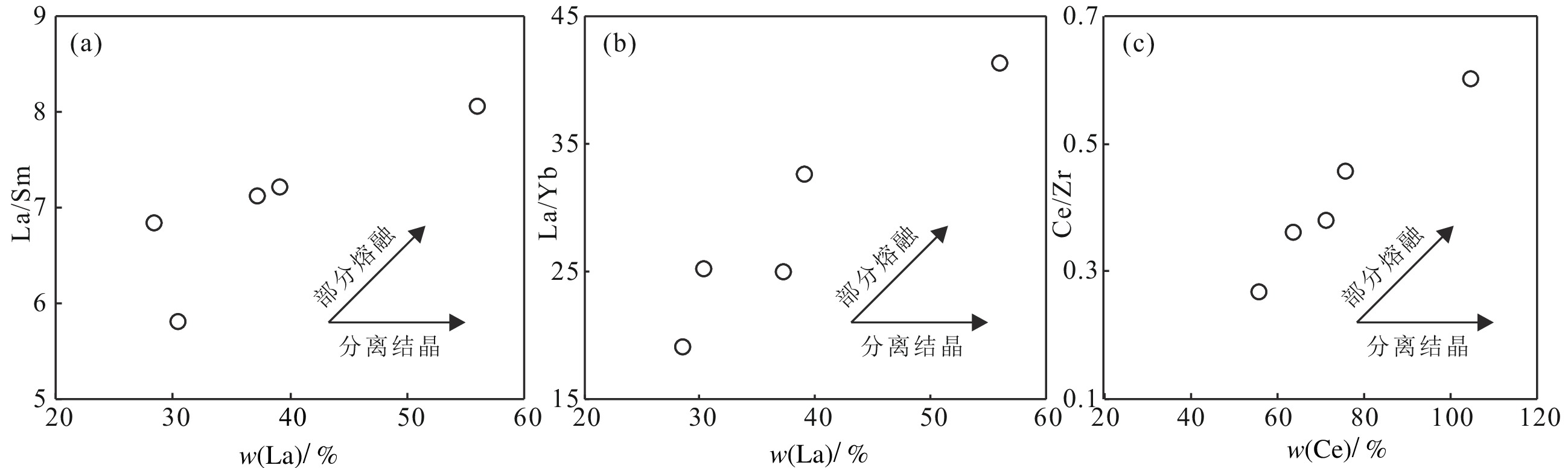

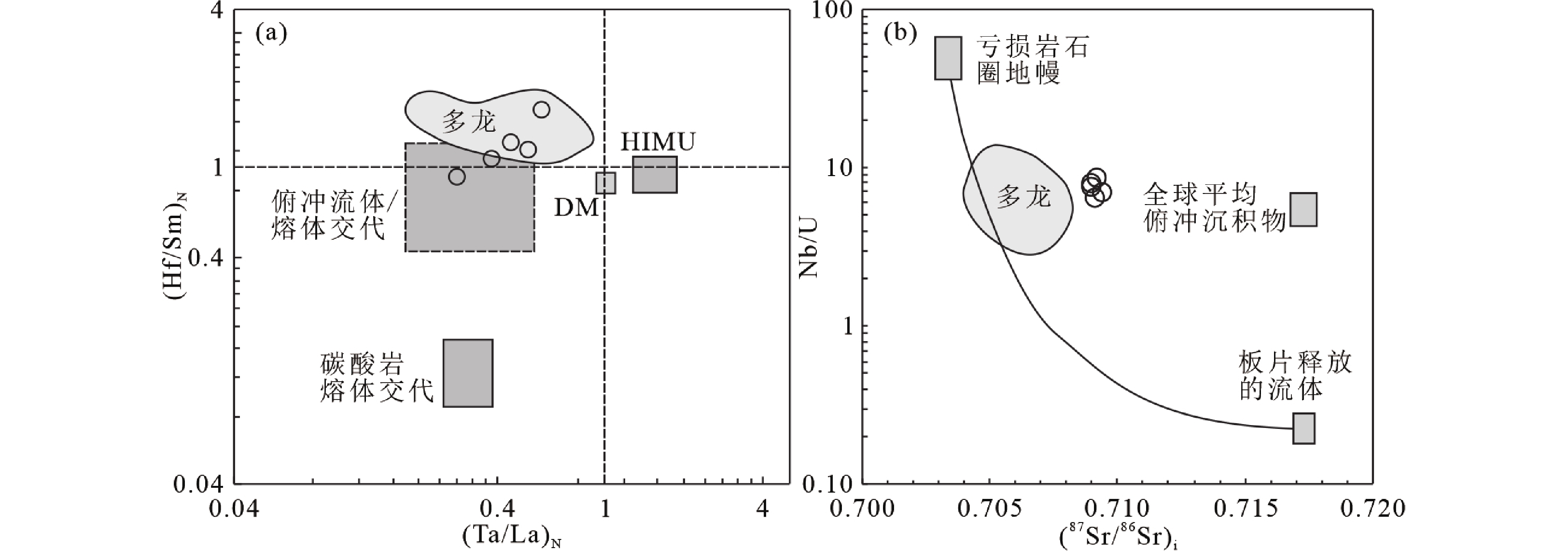

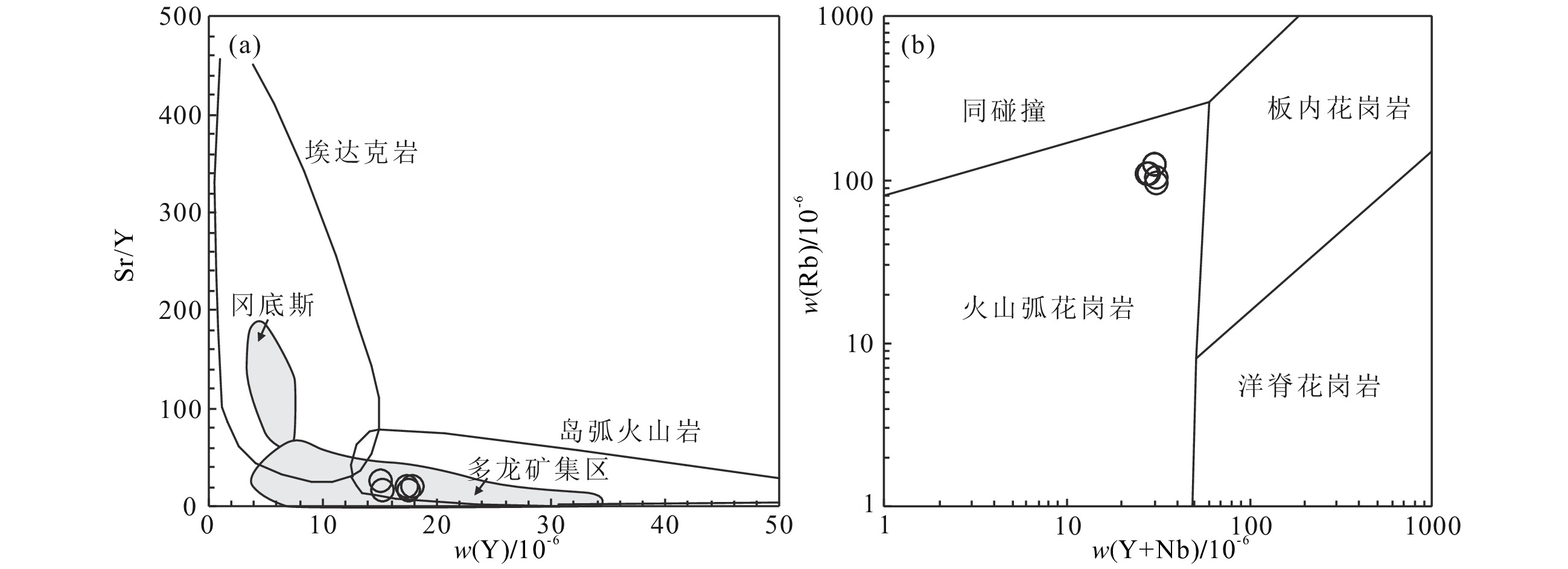

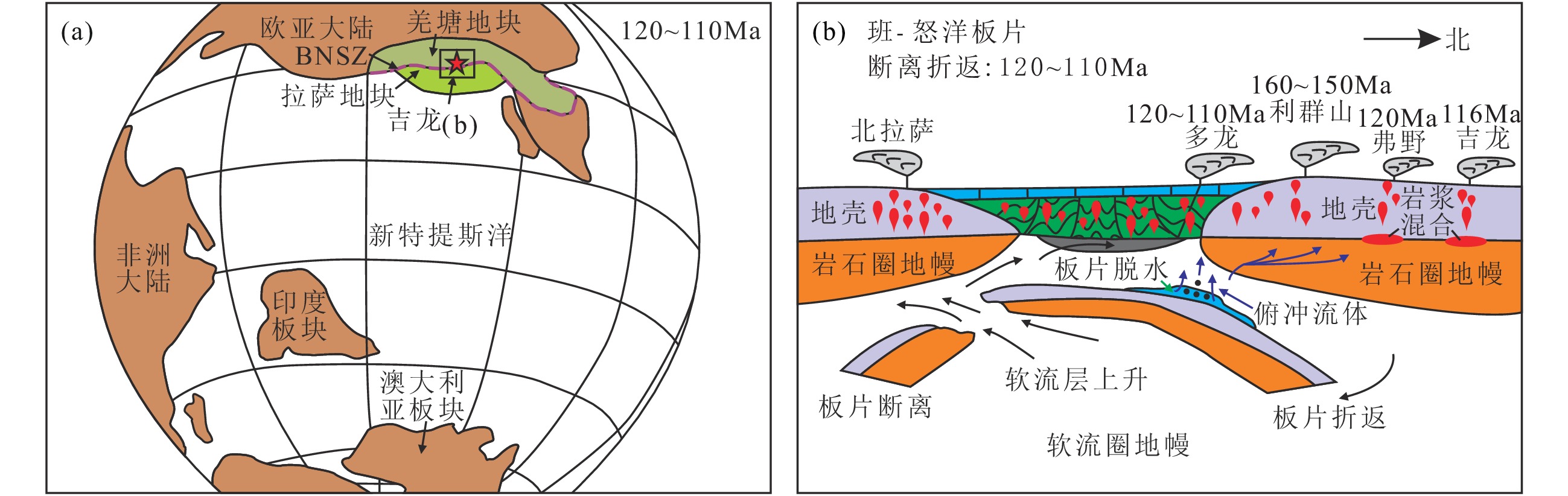

班公湖-怒江成矿带西段的龙荣地区,发育有吉龙、龙荣、双岔河等众多早白垩世成矿岩体。吉龙岩体位于龙荣地区中部,由黑云母花岗闪长斑岩和黑云母花岗闪长岩组成。LA-ICP-MS锆石U-Pb测年结果显示,花岗闪长斑岩锆石U-Pb年龄为(116.4±0.7)Ma (MSWD = 1.07),表明岩体形成于早白垩世。花岗闪长斑岩全岩地球化学特征为:具有较高的SiO2(63.66%~65.24%)、Al2O3(14.23%~16.21%)、MgO(2.32%~2.53%)含量,较低的P2O5(0.24%~0.26%)、TiO2(0.53%~0.61%)含量,里特曼指数(σ43)为0.86~1.47,铝饱和指数(A/CNK)为0.98~1.12,分异系数(DI)为63~68,富集大离子亲石元素(Rb、K),亏损高场强元素(Nb、Ta、Ti),相对于Rb和Th亏损Ba,Eu负异常(δEu = 0.37~0.58)。总体上,花岗闪长斑岩为钙碱性I型花岗岩,具有典型岛弧型岩浆岩的特征。花岗闪长斑岩具有不均一的锆石Hf同位素组成(εHf(t)= -15.7~-6.8),二阶段Hf模式年龄(tDM2)为2.2~1.6 Ga,具有较低的全岩锆石饱和温度(TZr = 782~790℃)和锆石Ti饱和温度(TTi = 603~772℃),Mg#值为49.38~55.96,表现出壳幔混合的特征。研究揭示,吉龙花岗闪长斑岩是古元古代地壳部分熔融形成的长英质岩浆与少量俯冲流体交代的幔源岩浆混合的产物,早白垩世晚期(120~110 Ma)向北俯冲的班公湖-怒江洋板片的折返可能是其成岩作用的主要动力学机制。

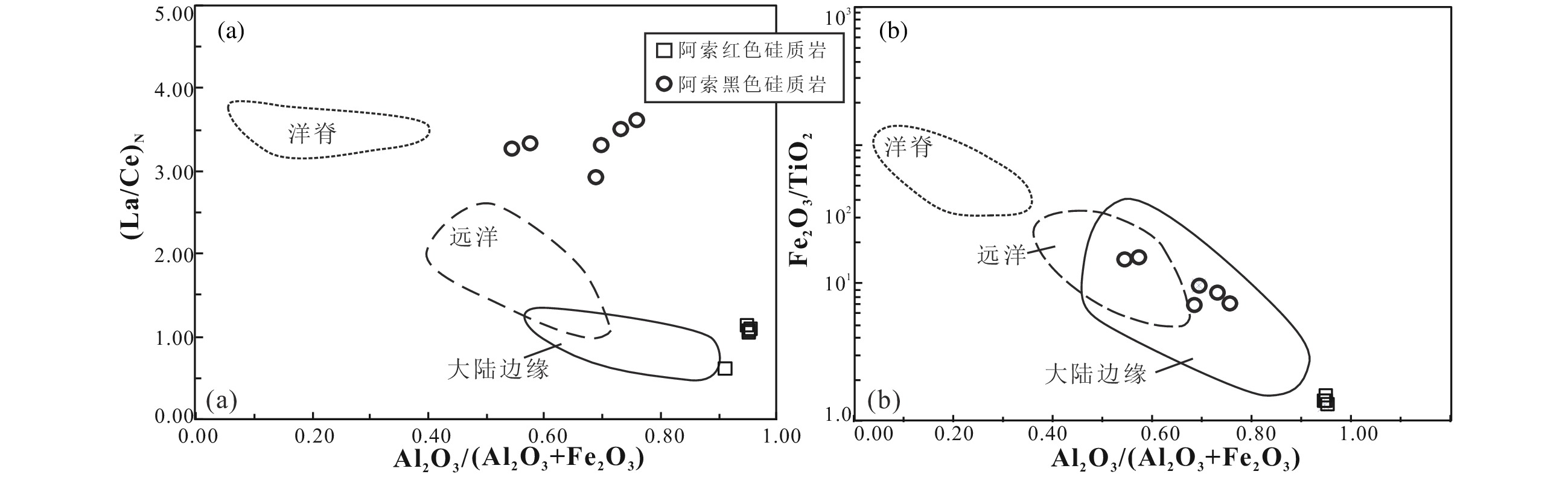

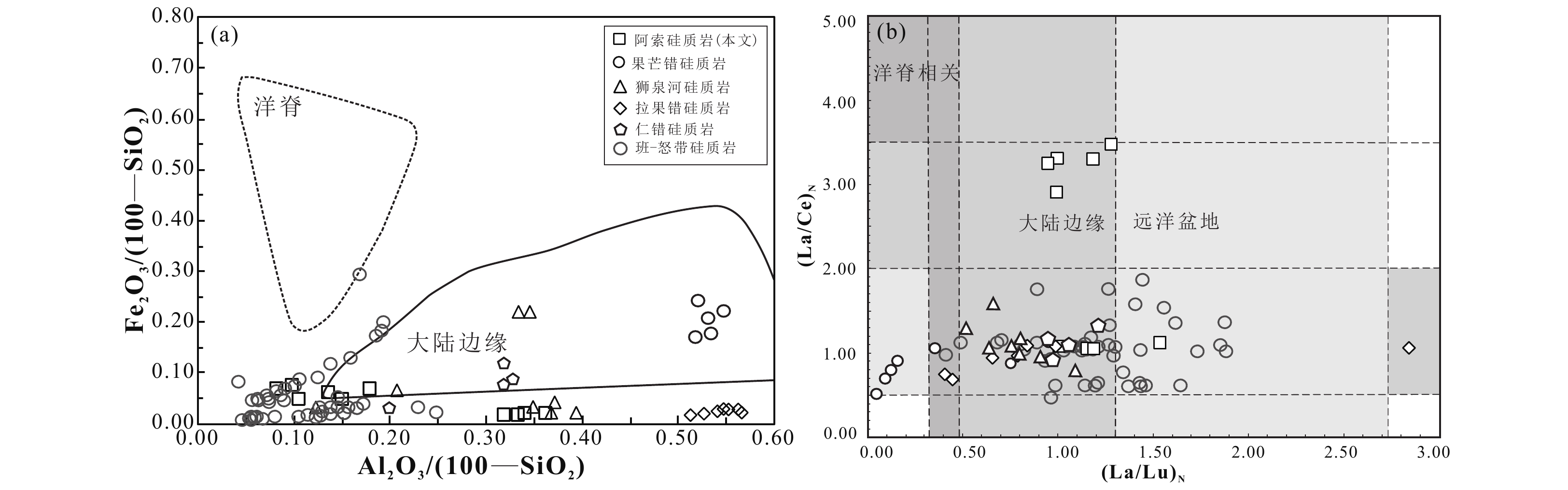

班公湖–怒江缝合带和狮泉河–纳木错蛇绿岩带中与蛇绿岩伴生的中生代硅质岩出露广泛,对于探讨中特提斯洋中生代大洋演化和狮泉河–纳木错蛇绿岩带构造属性都具有重要意义。本文对狮泉河–纳木错蛇绿混杂岩带中段阿索蛇绿混杂岩内的硅质岩岩块的野外地质特征、岩石学特征及全岩主、微量元素地球化学特征开展了详细研究,讨论了硅质岩的岩石成因及沉积环境。阿索蛇绿混杂岩中,硅质岩有紫红色硅质岩和黑色硅质岩两种类型,以岩块形式出露于混杂岩带中。紫红色硅质岩SiO2含量低于纯硅质岩,相对较为富Al,稀土元素北美页岩标准化后表现出微弱的Ce负异常,属于正常沉积成因的硅质岩,成岩过程中有陆源物质加入。黑色硅质岩富集Fe、Mn,北美页岩标准化后表现出强烈的Ce负异常,属于热液成因,其成岩过程中有基性火山碎屑物质加入。两类硅质岩均沉积在靠近大陆边缘的洋盆环境中。班公湖–怒江缝合带和狮泉河–纳木错蛇绿岩中的硅质岩地球化学数据分析显示,狮泉河–纳木错蛇绿岩带中,硅质岩主要沉积于靠近大陆边缘的有限洋盆环境中,而班公湖–怒江缝合带中的硅质岩既有大陆边缘环境下产出的硅质岩,也包含了远洋盆地环境中的硅质岩。因此,两者之间硅质岩沉积环境的差异可能暗示了狮泉河–纳木错蛇绿混杂岩带并非班公湖–怒江缝合带的构造推覆体,而是一条代表了有限洋盆遗迹的原位蛇绿混杂岩带。

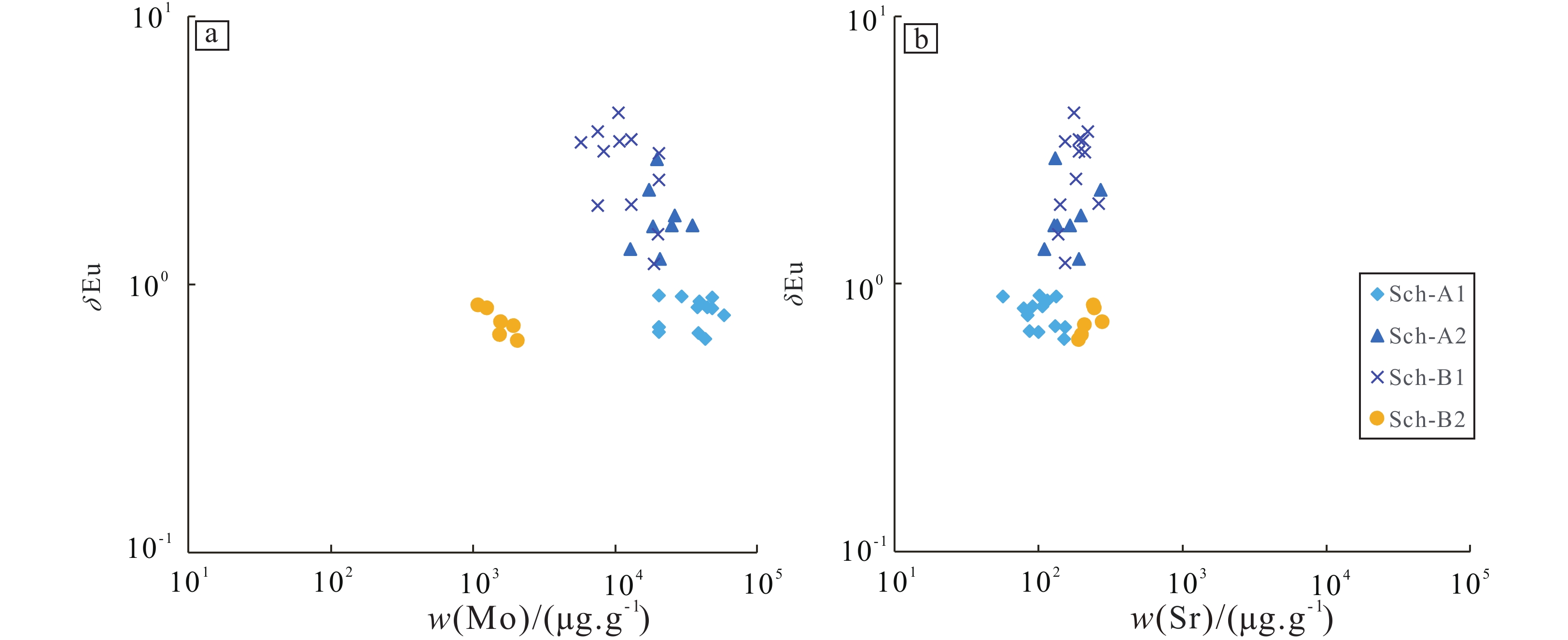

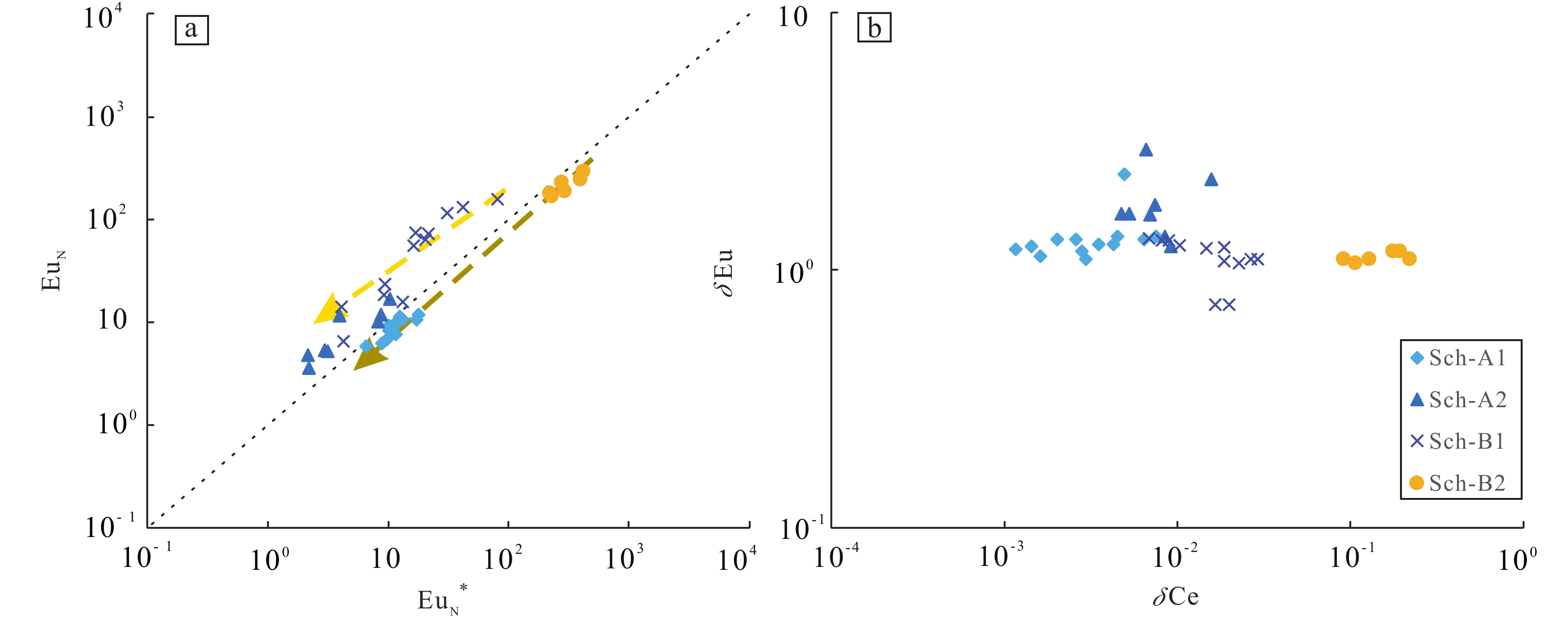

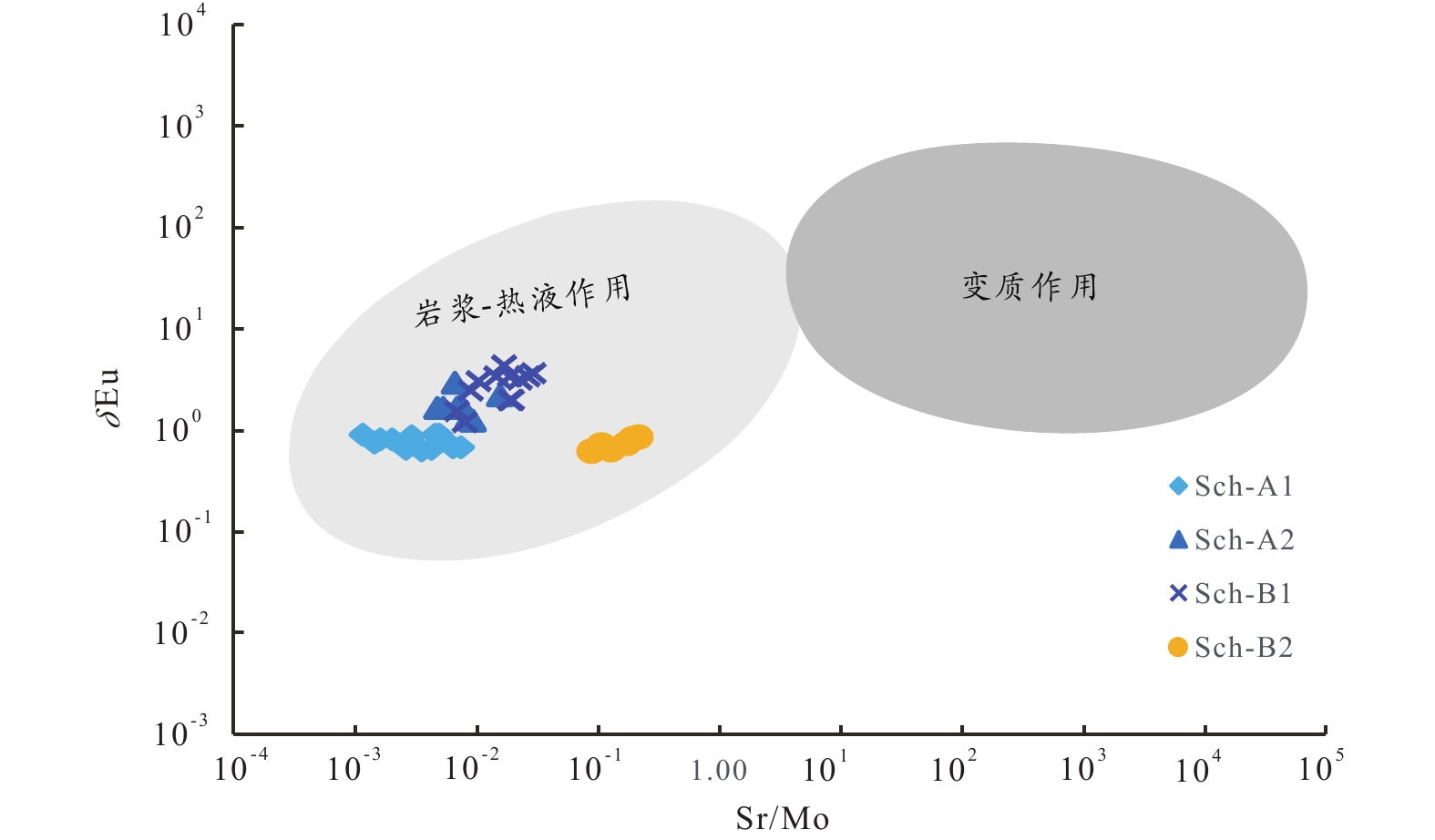

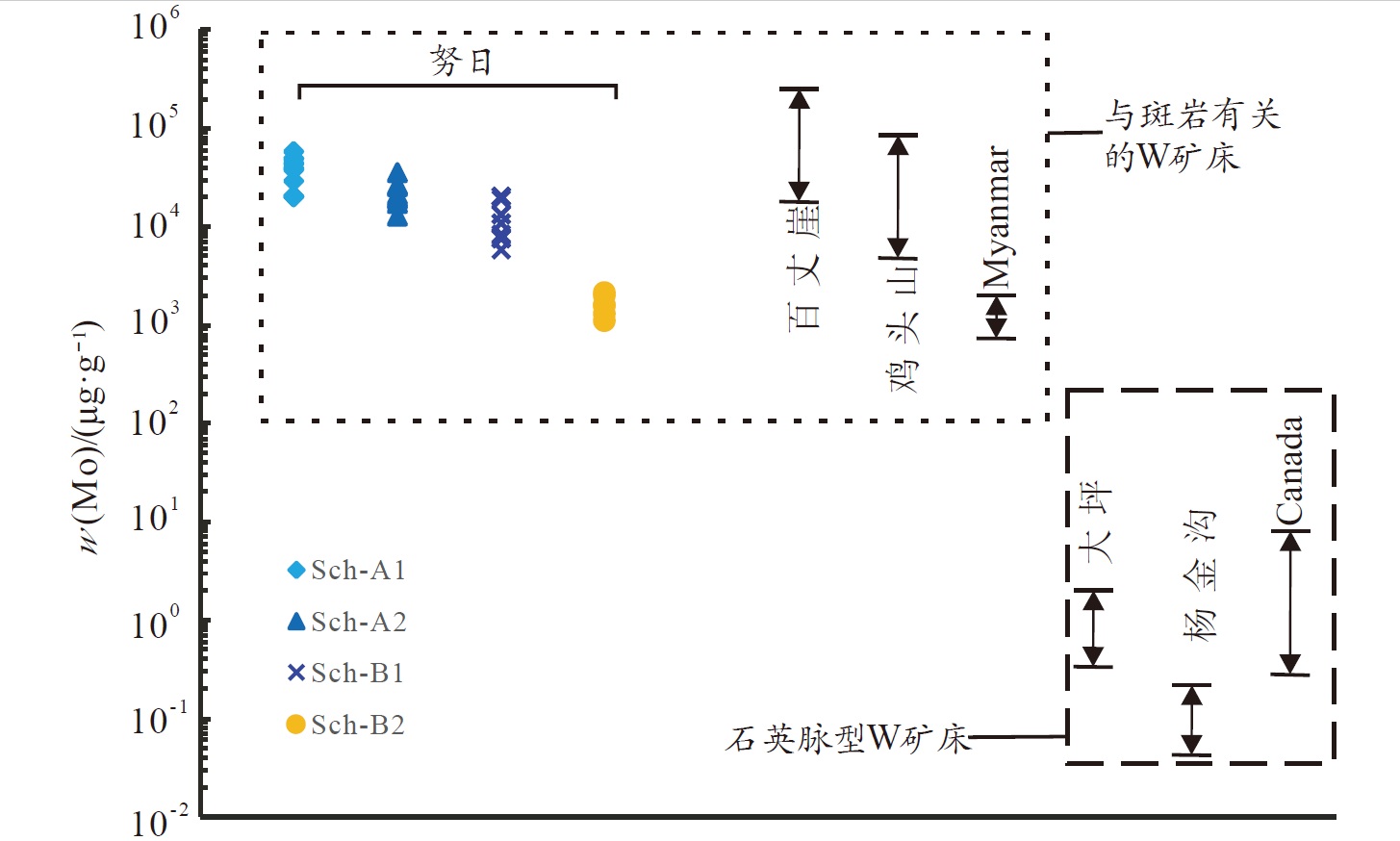

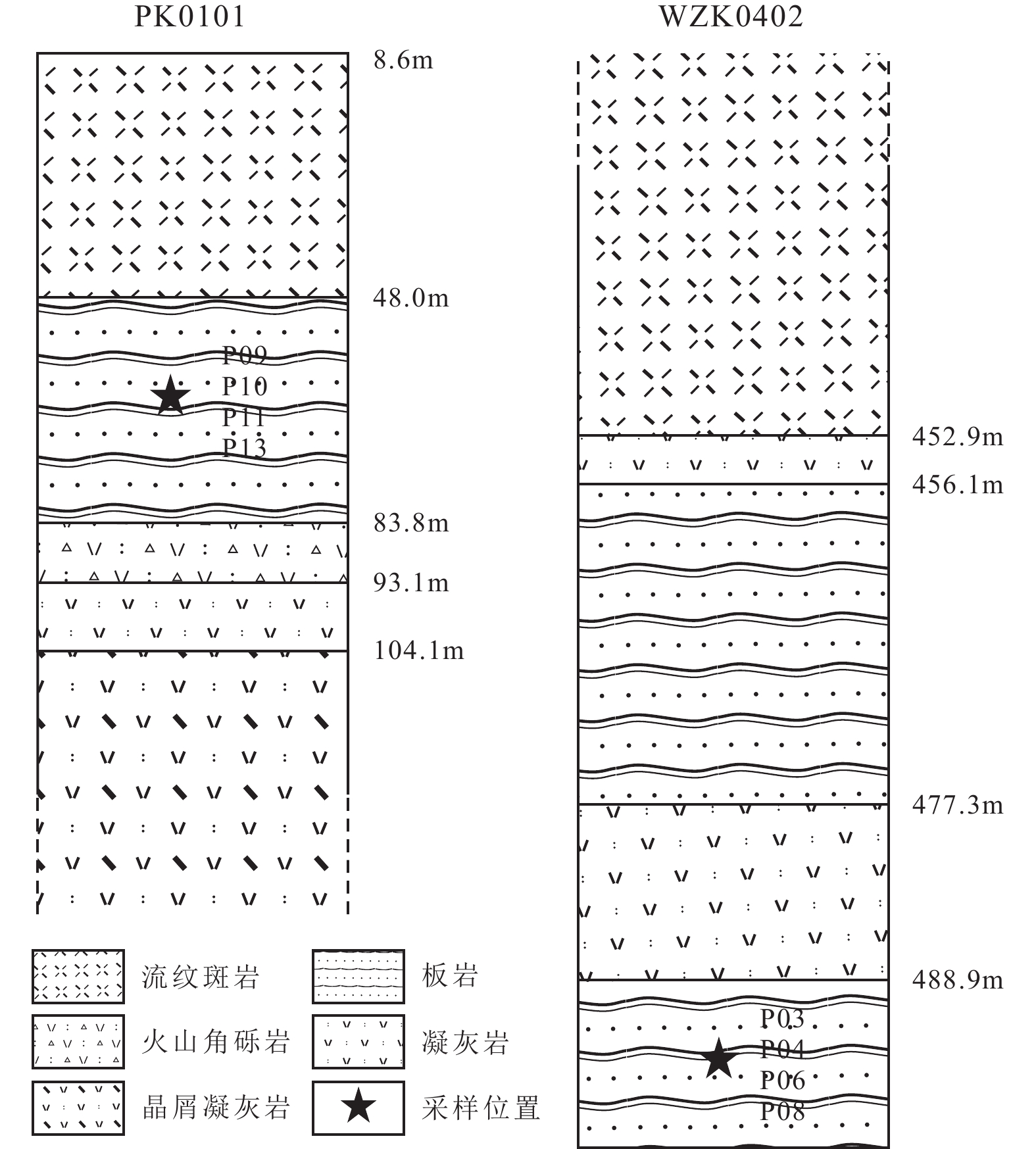

西藏努日Cu-W-Mo矿床是目前冈底斯成矿带上发现的唯一具有Cu-W-Mo矿化组合的大型矿床。然而,自该矿床上世纪发现以来,关于其成因类型,一直存在较大的争议。本次研究根据矿床地质特征对矿床成矿阶段进行了精确的划分,并以氧化物阶段和石英–硫化物阶段的白钨矿(Sch–A和Sch–B)为研究对象,通过LA-ICP-MS微量元素和Sr同位素测试分析,对矿床成矿流体来源、演化过程及成因进行深入探讨。扫描电镜–阴极发光(SEM-CL)图像显示,白钨矿Sch–A具有两个世代,暗色均质Sch–A1被浅色均质Sch–A2不规则交代;而白钨矿Sch–B具有“核–边”结构,核部Sch–B1呈深灰色、具有均匀生长环带,边部为浅灰色、均质的Sch–B2。白钨矿Sch–A的稀土元素球粒陨石标准化分布特征和Sr同位素数据指示,成矿流体早期来源于花岗闪长斑岩,后期因强烈的水–岩反应而有围岩物质混入,而成矿流体与围岩发生的强烈水–岩反应也是白钨矿大量沉淀的重要机制。其高Mo和低Sr含量的特征,也符合岩浆–热液型矿床中白钨矿的特点。因此,综合努日矿床地质特征,白钨矿微量元素、Sr同位素地球化学特征及其对成矿流体来源、演化过程及矿床成因的指示,认为努日矿床属于斑岩–夕卡岩型矿床。

中国华南地区晚奥陶世末期—早志留世初期沉积五峰—龙马溪组黑色页岩的同时,也发育有多套钾质斑脱岩层,斑脱岩层的多次出现证实华南地区该时期曾间歇性发生了火山活动,但对于斑脱岩的来源尚存在分歧。本文选取了四川盆地多个五峰—龙马溪组剖面内发育较多层且厚度较大的斑脱岩为研究对象,通过野外考察和岩石矿物学、元素地球化学、锆石年代学等分析方法,对四川盆地五峰组—龙马溪组黑色页岩内所发育斑脱岩的年龄、火山活动持续时间及火山灰来源进行了分析研究。野外观察显示,钾质斑脱岩颜色醒目,易于区分,且具有一定的可塑性,多与黄铁矿条带或集合体共生。X衍射结果显示,其主要由黏土矿物和非黏土矿物组成,其中黏土矿物由伊利石和伊蒙混层组成,非黏土矿物以石英、长石、方解石、白云石和黄铁矿等为主。钾质斑脱岩主量元素以高K2O含量、低TiO2含量为特征,稀土元素成分分析显示,其轻稀土轻微富集、重稀土亏损,具负铕异常,球粒陨石标准化稀土配分曲线具有右倾的特点;对各斑脱岩内的锆石进行LA-ICP-MS 定年研究,结果表明,斑脱岩的形成年龄在(448±2)Ma~(440.4±5.6)Ma之间,证实该时期火山活动延续了至少8 Myr;岩浆判别图(Nb/Y–Zr/TiO2)指示这些钾质斑脱岩的原始岩浆为中酸性成分;依据微量元素特征和构造环境判别图(Nb–Y,Y+Nb–Rb,Zr–TiO2,Hf/3–Th–Ta,Nb/Yb–Th/Yb),初步认为原始岩浆形成于岛弧环境。据斑脱岩层数及厚度自北向南逐渐减少的事实,及现阶段华南大地构造性质的新认识,认为其来源可能与扬子北缘早古生代秦岭洋闭合过程中的板块俯冲有关。

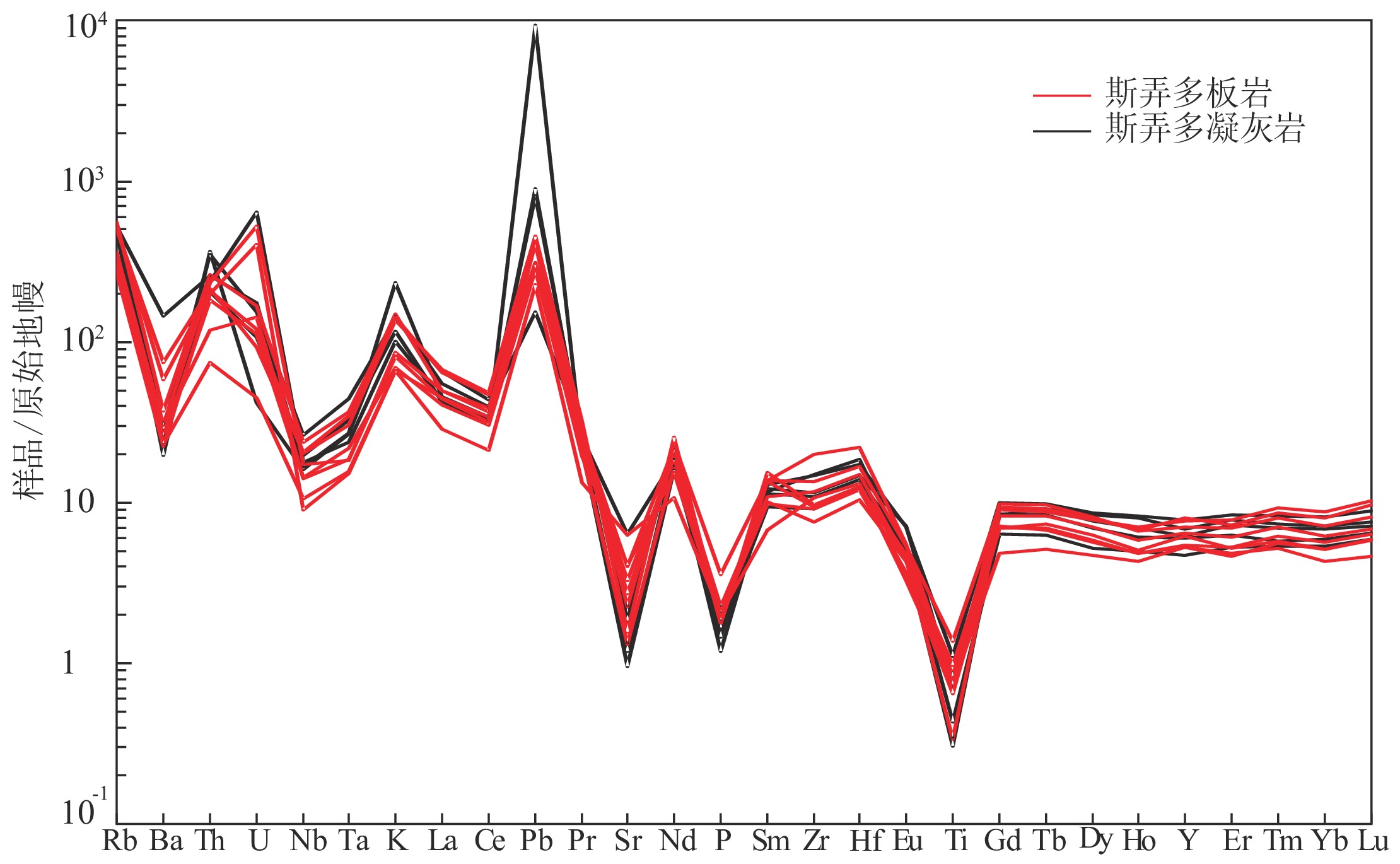

林子宗群是印度–亚洲大陆汇聚的重要产物,主要为一套火山岩和少量沉积岩,本次在斯弄多银多金属矿床林子宗群火山岩系的典中组中发现了大量板岩,为了研究其成因及对成矿作用的指示,对斯弄多典中组板岩开展了岩石学和全岩地球化学研究,结果显示:斯弄多典中组板岩与火山岩呈渐变接触关系,且与火山岩的大部分主量、稀土和微量元素地球化学组成相似,而不同于沉积成因的板岩。但同时,与典中组火山岩相比,典中组板岩的亚铁和As含量明显增高,虽然沉积成因的板岩As含量同样较高,但其亚铁含量却较低,亚铁和As没有明确的关系。结果表明,斯弄多典中组板岩的原岩为典中组酸性火山岩,由典中组火山岩与后期岩浆热液发生接触热变质而形成,并促进火山岩中金的富集,因此区域低温变质作用可能是典中组火山岩形成金矿的必要条件。

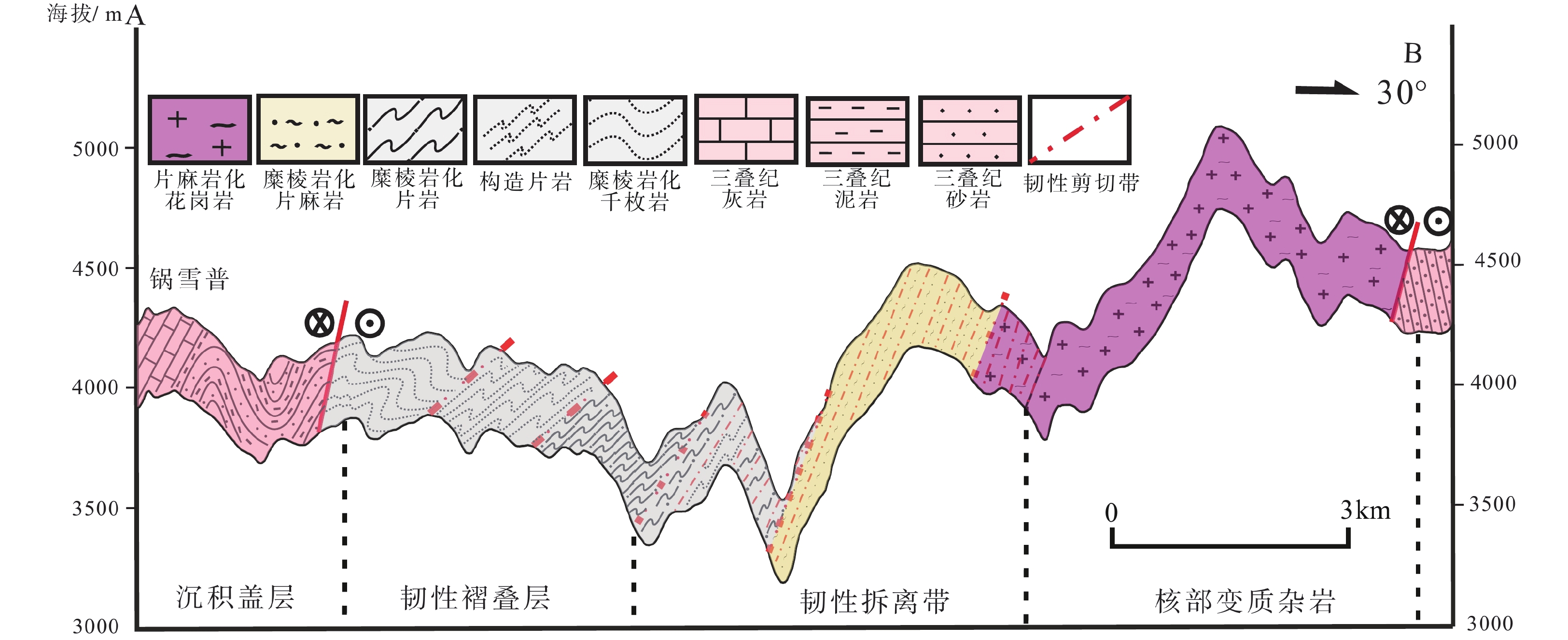

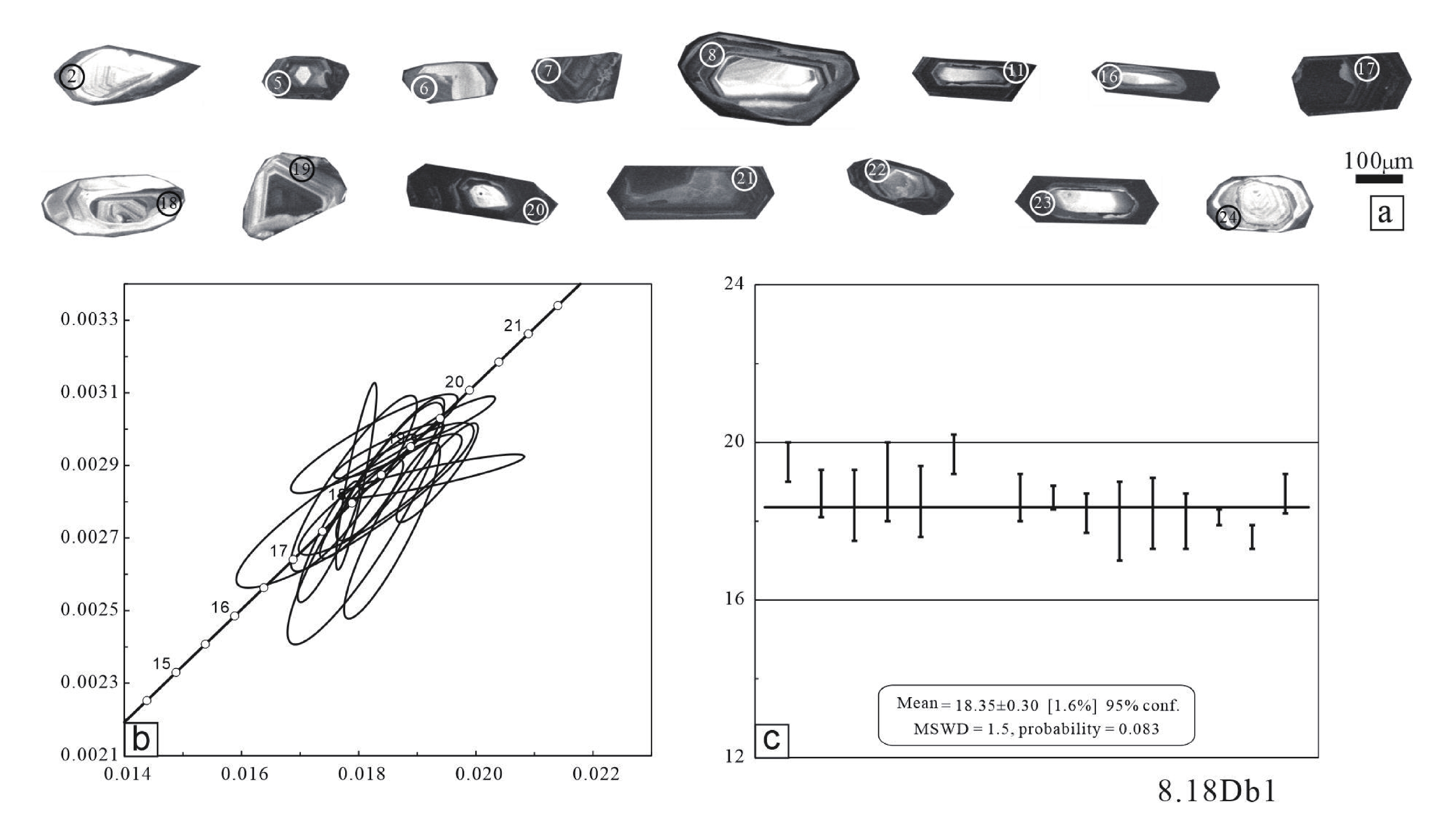

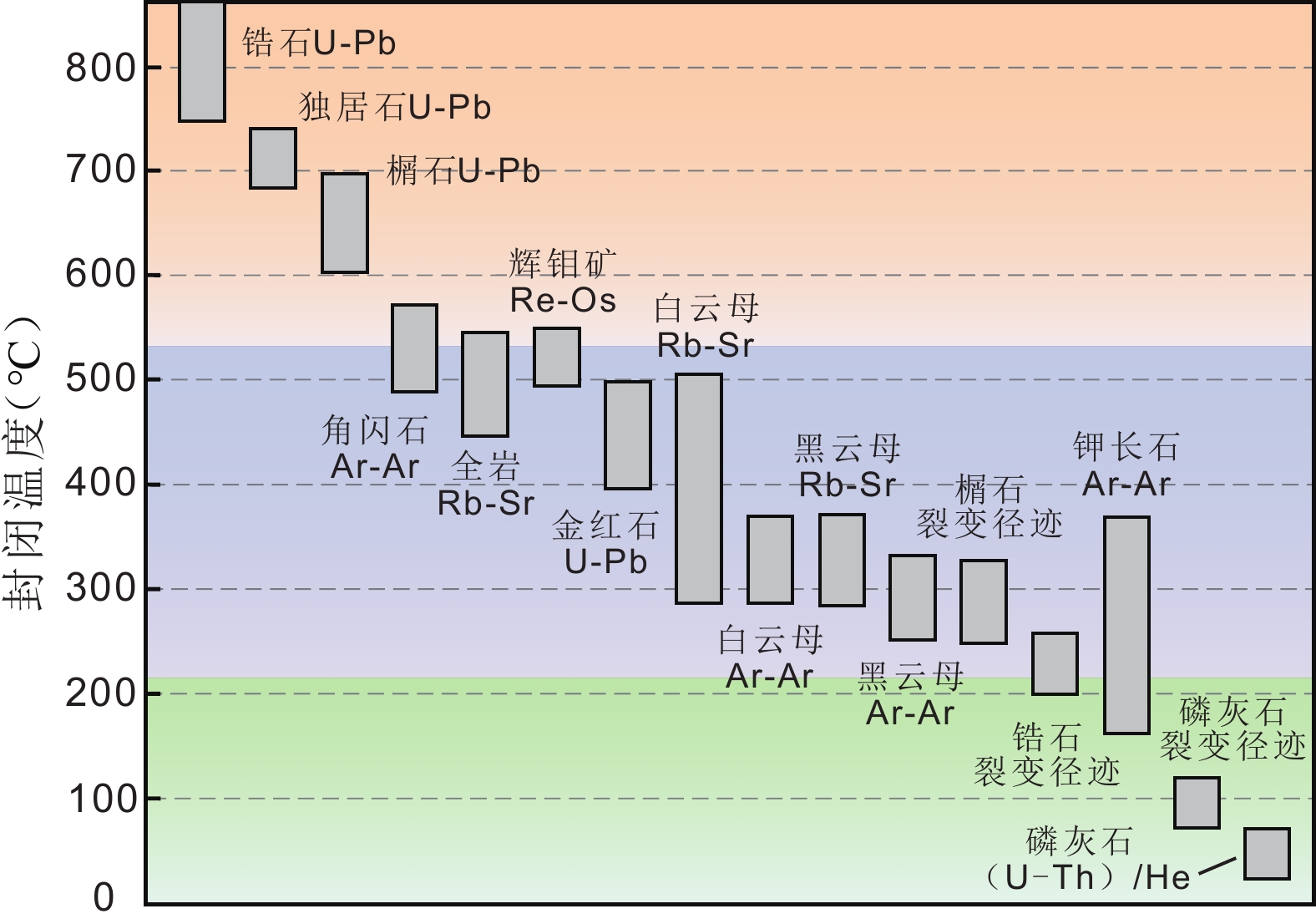

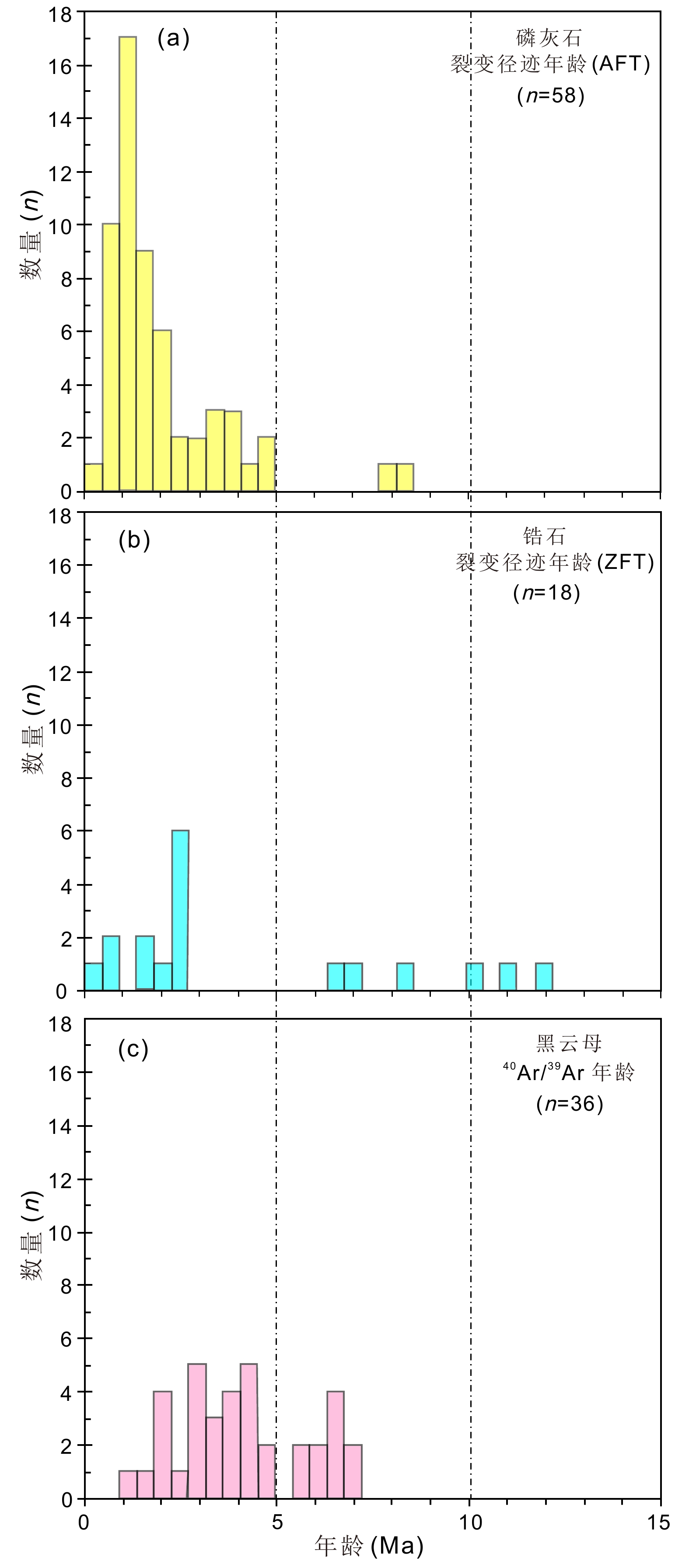

吉塘变质核杂岩是研究北澜沧江缝合带构造演化过程的重要窗口。本文通过对吉塘变质核杂岩进行构造岩性填图、构造解析及锆石U-Pb测年,将变质核杂岩自上而下解析为沉积盖层、韧性流变层及核部变质杂岩的“三元结构”,核部变质杂岩与韧性流变层之间以韧性拆离带相连,拆离带具有上盘向南东方向剪切的运动学特征。吉塘变质核杂岩中同剪切花岗质糜棱岩的锆石U-Pb年龄为(33.0±1.2) Ma~(28.4±0.6) Ma,剪切后脉体的锆石U-Pb年龄为(18.35±1.2) Ma。综合以上研究结果,推测吉塘变质核杂岩新生代的隆升过程为:强烈的走滑断层活动形成了拉分盆地,其伸展环境使地壳减薄,大量岩浆上涌,最终导致了吉塘变质核杂岩于渐新世—中新世的隆升。吉塘变质核杂岩为渐新世—中新世大型走滑断层作用导致的区域性造山后伸展及大规模南东向逃逸构造事件的产物。

南羌塘地块被广泛认为是晚古生代亲冈瓦纳的基梅里大陆的一部分,其构造演化历史与冈瓦纳北缘裂解及班公湖–怒江中特提斯洋的打开关系密切。虽然众多研究成果显示,南羌塘地块在早二叠世从冈瓦纳大陆北缘裂解而来,但这在盆地沉积响应上却没有得到确切的证实。本文通过研究藏北日土地区晚石炭—早二叠世受冰期影响的4类16个岩相、6类沉积环境特征和不同沉积作用演化阶段,划分出受盆地基底构造沉降控制和气候影响的5个沉积充填序列,并分析其所反映的沉积物供应与可容空间变化,揭示沉积充填序列形成过程中的构造–气候控制因素。研究表明,序列Ⅰ在晚石炭世—早二叠世阿舍尔期沉积,表现为冰川沉积物补偿了盆地基底沉降形成的沉积可容空间,是同裂谷早期阶段构造活动与气候共同作用的结果;在萨克马尔期至亚丁斯克早期,以展金组为代表的冰海相海侵退积序列(序列Ⅱ)和以曲地组为代表的海退进积–加积序列(序列Ⅲ),分别反映同裂谷活动第一幕高峰期和停滞期;亚丁斯克晚期至空谷期,以吞龙共巴组下段为代表的海侵加积–退积序列(序列Ⅳ)和以吞龙共巴组上段为代表的加积–进积序列(序列Ⅴ)则分别指向同裂谷活动第二幕高峰期和减弱期。因此,藏北日土地区南羌塘地块晚石炭—早二叠世沉积充填序列是冈瓦纳大陆北缘裂解过程的沉积响应,早二叠世是班公湖–怒江中特提斯洋初始打开的关键时期。

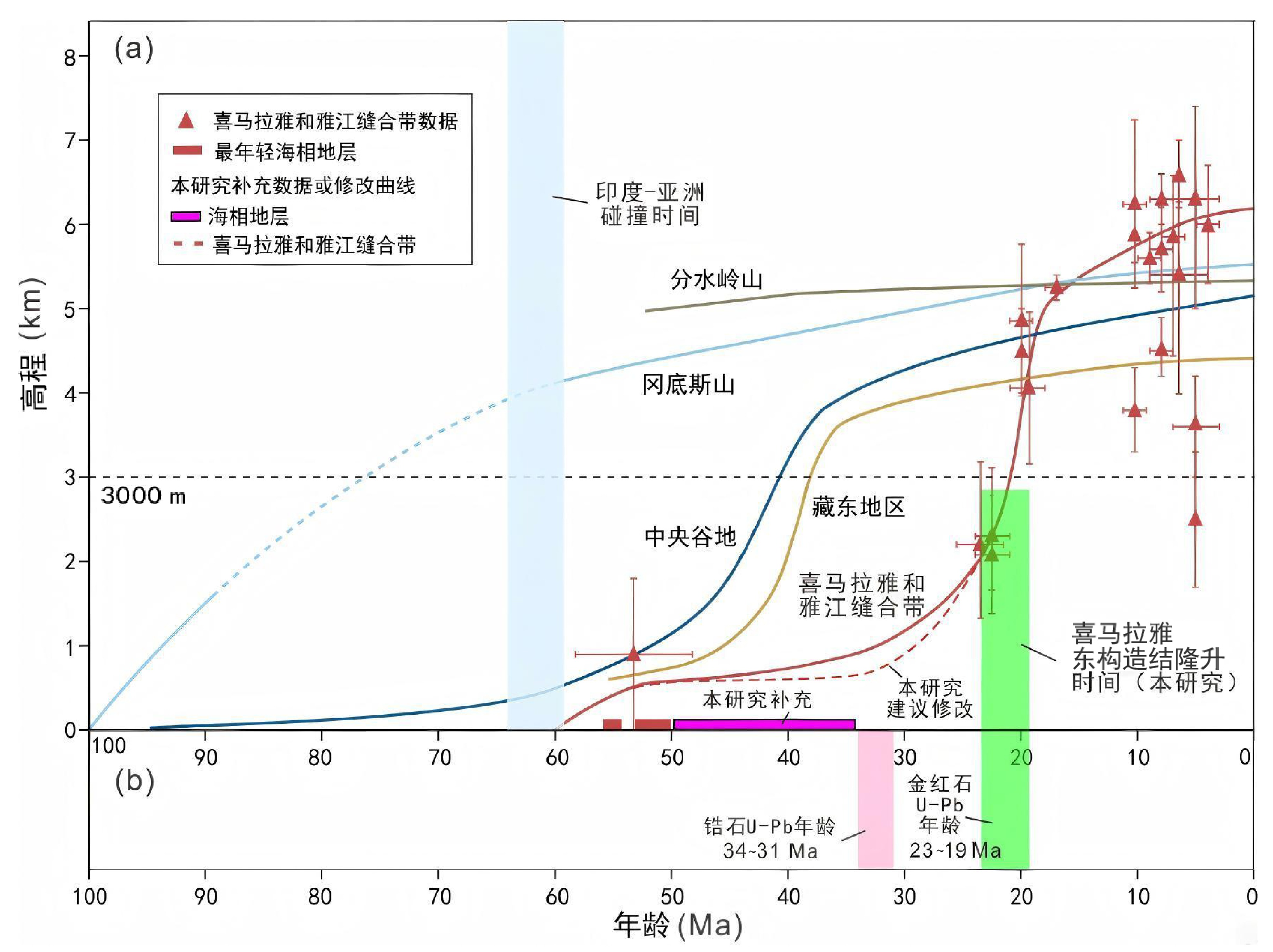

对喜马拉雅东构造结地区岩石开展锆石和金红石U-Pb年代学研究,以揭示喜马拉雅东构造结早期隆升历史。两件角闪石岩的锆石U-Pb年龄分别为(34.0±0.2) Ma和(31.4±0.4) Ma,相同两件样品的金红石U-Pb年龄分别为(23.8±0.9) Ma和(21.8±0.5) Ma。夕卡岩化石榴石大理岩中的金红石包裹体(寄主矿物为石榴子石)U-Pb年龄为(19.5±0.7) Ma。角闪石岩中的锆石和金红石均为岩浆成因,而金红石包裹体为变质成因。研究认为锆石年龄代表岩浆结晶或岩体侵位时间,而岩浆成因和变质成因金红石的年龄代表结晶后的隆升冷却时间。综合分析表明,雅鲁藏布江环绕的喜马拉雅东构造结核心区在早中新世23~19 Ma发生了明显的隆升,上新世5~3 Ma以来隆升加速。此外,推断喜马拉雅东构造结与喜马拉雅东、西构造结之间的中间段,在雅鲁藏布江新特提斯洋闭合至早中新世期间具有一致的隆升历史。

四川盆地南缘五峰-龙马溪组页岩气勘探难度大。以滇东北彝良县DD1井页岩气调查井为例,利用钻测井、岩心分析测试等资料评价其页岩气地质条件。滇东北彝良县DD1井的五峰-龙马溪组富有机质页岩厚度较小、有机质丰度低、热演化程度高、含气性差、N2含量高,其主要评价指标与盆地内JY1、N203等盆内页岩气高产井差异明显。在页岩气核心评价参数对比基础之上,对DD1井五峰-龙马溪组页岩气勘探失利的地质因素进行深入分析,认为其原因主要在于3个方面:1)五峰-龙马溪期距离黔中古隆起较近,五峰-龙马溪组下段为浅水潮坪相沉积,缺乏黑色富有机质页岩的物质基础;2)五峰-龙马溪组页岩热演化程度高,导致页岩孔隙度变差;3)五峰-龙马溪组埋深较浅,多种尺度裂缝发育,页岩气逸散严重,页岩气构造保存条件差。对滇东北彝良县DD1井页岩气钻探失利的分析,为盆外五峰-龙马溪组页岩气勘探提供了启示意义。

川西北地区泥盆系观雾山组是新发现的重要天然气产层。在青川何家梁以及葛底坝等地区,泥盆系观雾山组存在一种特殊紫红色调的白云岩,目前对该白云岩成因及形成环境的研究较为薄弱。本次研究采用宏观与微观、矿物学与地球化学相结合的方式对该白云岩进行了系统分析。该类白云岩呈紫红、肉红等色调,单层厚度3~50cm,显微镜下岩石本身呈晶粒结构。对其成因初步分析认为:白云岩中的紫红色、肉红色是一种次生色,是铁元素富集后被氧化的颜色;白云岩存在暴露、岩溶、垮塌现象,指示其形成于古地貌相对较高的局限蒸发环境;只有白云石核心变色,说明其形成时间较早,应为准同生期在相对局限的环境下,颗粒被富含铁元素的水体浸泡侵染所致,随后颗粒外继续形成白云石胶结物将其包裹。紫红色白云岩相对发育的地层往往白云岩的储层厚度大,物性好,岩溶现象发育,储集空间类型多样,是该地区油气勘探的一种重要指示标志。

青藏高原形成演化涵盖了前身的东特提斯地质构造演化、新生代地质构造演化和高原隆升对气候环境演变的制约,它不仅包含有关全球构造的空间格局、运动状态的历史记录,而且也留下了青藏特提斯洋陆转换、盆山转换构造体制的时空结构、运动形式和发展变化的地质遗迹。所以青藏高原是研究全球构造的窗口,被自然科学工作者誉为解决地球动力学的一把钥匙。自20世纪60年代以来,特别是1979年以来我们先后开展了青藏高原地质构造演化、系列编图及综合集成等研究工作。本文以认识现今青藏高原地质历史各阶段重大地质构造事件的结构组成和演化为主线,回顾了40年来历次重大青藏高原基础地质研究过程,系统总结了青藏高原新生代隆升过程、碰撞构造效应,以及东特提斯地质调查研究中一系列重要新发现、新进展、新成果,并对相关研究成果和新发现进行了简要的归纳梳理。在此基础上,就青藏高原形成演化模式、科学理论与学术争论观念层次上的问题,以及关键的基础地质问题等方面进行了讨论与展望。

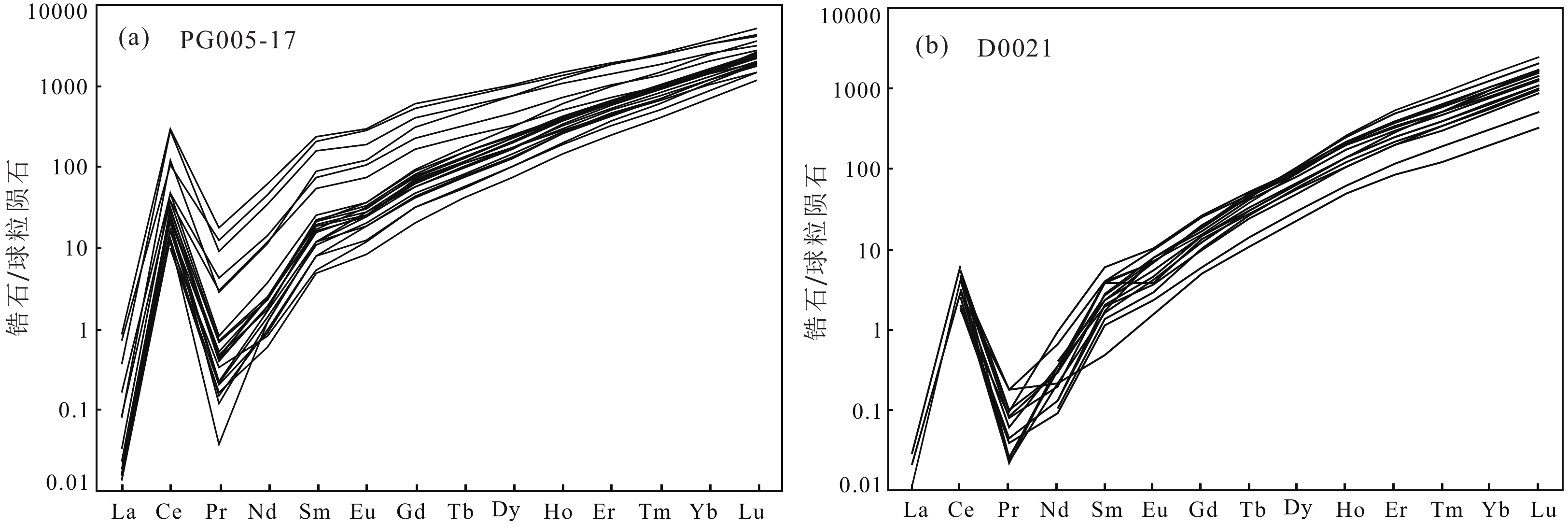

喜马拉雅淡色花岗岩世界瞩目,具有重要的理论研究和找矿意义,但是其成因争议较大。本文统计了两千余件样品的全岩主微量地球化学、Sr-Nd-Pb-Hf同位素、锆石/独居石/磷钇矿等副矿物原位U-Pb年龄和锆石Hf同位素等,试图全面地总结喜马拉雅淡色花岗岩的研究进展和现状。喜马拉雅淡色花岗岩分为南北两带,北带花岗岩主要出露于特提斯喜马拉雅和片麻岩穹隆中,而南带花岗岩主要发育在高喜马拉雅顶部和东-西构造结中。从北往南,成岩时代逐渐变新;南北两带均以二云母花岗岩和(石榴石-电气石)白云母花岗岩为主,两期(始新世和中新世)中-基性岩脉和埃达克质岩主要在北带中发育。新生代岩浆活动分为5个阶段:49~40 Ma、39~29 Ma、28~15 Ma、14~7 Ma、6~0.7 Ma,分别主要与新特提斯洋壳板片断离、印度陆壳板片的低角度俯冲、断离或回撤、南北向撕裂(裂谷)和东西构造结的快速隆升有关。喜马拉雅淡色花岗岩起源于高喜马拉雅杂岩系的不一致(不平衡)部分熔融,并经历了矿物分离结晶的高分异演化。淡色花岗岩属于强过铝质岩石,具有高Si、K、Na,低Ca、Fe、Mg、Ti、Mn,高的Rb/Sr、Y/Ho值,低的Th/U、Nb/Ta、Zr/Hf、K/Rb值,稀土元素总量较低,负Eu异常明显的地球化学特征。随着成岩时代变新,Sr-Nd-Pb-Hf等同位素都指示岩浆源区中古老地壳物质的占比逐步增加。喜马拉雅淡色花岗岩/伟晶岩中Li、Be、W、Sn、Ta、Cs和Rb等稀有元素的富集系数大于10,伟晶岩属于典型的LCT型伟晶岩。喜马拉雅新生代淡色花岗岩带有望成为一条新的世界级的Li-Be-Sn-W-Ta稀有金属成矿带。

我国的岩相古地理研究大致经历了三个大的发展时期。初期阶段:20世纪80年代以前,主体是以古生物地层学的理论为指导编制出版大区域的古地理图集,集中反映海陆分布,岩相内容较少,较少的学者开展了岩相古地理研究,揭开了由古地理图向岩相古地理图转变的序幕。快速发展阶段:20世纪80年代至2000年,总体上是以大地构造学、古生物地层学、沉积学等理论为指导,开展了大量的岩相古地理研究与编图工作,并采取多种编图思路和方法编制大区域的岩相古地理图,是我国岩相古地理研究与编图大发展时期,形成了丰硕的理论和实践成果。编制的图件不仅尽量体现活动性古地理的学术前沿,而且更多的是强化实用性,聚焦对沉积层控矿产远景预测和油气勘探的支撑和指导作用。现代阶段:2000年至今,岩相古地理研究与编图聚焦支撑油气地质调查与勘探成为了这段时间的主题,采取不同的编图思路和方法编制出版了大区域的岩相古地理图。具有三大特点:一是编图资料丰富,技术方法新颖;二是编图思路先进,体现了以构造为主线,岩相古地理恢复为核心,支撑服务油气为根本的研究思路;三是以服务油气目标为特色。由于大数据、人工智能等信息技术突飞猛进促进大数据岩相古地理向前发展,数字岩相古地理必将推动我国在岩相古地理编图思路和技术方法的创新,提升支撑服务沉积矿产找矿和油气勘探开发的精准性和预测性水平。

铝土矿是我国重要的战略性矿产之一,渝南—黔北地区是上扬子陆块内著名的成铝区,与之毗邻的滇东北地区整体处于上扬子陆块南部滇东被动陆缘碳酸盐岩台地,是铝成矿的有利区位,但一直未有突破性发现。近年来,基于1∶1万矿产地质调查,通过地表调查、剖面、探槽、钻探和综合研究等手段,笔者团队首次在滇东北大关太阳坝地区发现了一处大型铝土矿。矿体延伸相对稳定,厚度0.82~30.85 m,平均厚度2.14 m;矿石以硬水铝石为主,归属一水型铝土矿,就平均品位而言,w(Al2O3)为59.03%、w(SiO2)为19.03%、铝硅比值(A/S)为4.36,估算资源量达到大型规模。矿床从成因上分为原生的沉积型(为主)和次生的堆积型,矿床展布主要受梁山组(P2l)地层沉积时期沉积相带(滨岸沼泽相带)和新寨子向斜构造控制,与相邻的渝南—黔北成铝区具有相似的成矿条件。该发现表明大关地区为一聚铝盆地,从而拓展了上扬子陆块西缘成铝区范围。该项找矿突破势必带动周边铝土矿的勘查,为建设滇东北地区铝资源基地奠定基础,助推滇东北地区形成新的经济支柱产业,促进乡村振兴。

班公湖—双湖—怒江(中北段)—昌宁—孟连对接带广泛出露特提斯大洋岩石圈俯冲消减过程中产生的不同时代、不同构造环境、不同变质程度、不同变形样式的洋板块构造地层系统、增生混杂的构造—岩石组合体,可识别出增生的远洋沉积岩、海沟浊积岩、古生代—中生代蛇绿岩、蛇绿混杂岩、洋岛-海山消减增生楔、洋底沉积增生杂岩,基底残块以及以蓝片岩、榴辉岩为代表的高压—超高压变质岩带,记录了青藏高原原古特提斯大洋形成演化的地质信息。班公湖—双湖—怒江—昌宁—孟连对接带是青藏高原中部一条重要的原古特提斯大洋自北向南后退式俯冲消亡的巨型增生杂岩带,构筑了冈瓦纳大陆与劳亚-泛华夏大陆分界带。

- 首页

- 上一页

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 下一页

- 末页

- 共5页

- 跳转

- Go